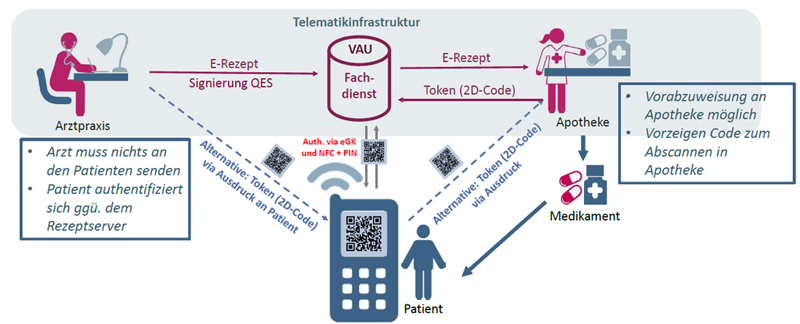

Das Rezept wird digital. Mit dem eRezept wird eine weitere wichtige Massenanwendung im Rahmen der TI digitalisiert. Vorteile hat der Einfachere Prozess in erster Linie für Patienten sowie für Apotheken. In Arztpraxen erleichtert das eRezept Verordnungen etwa im Rahmen der Videosprechstunde, da diese nicht mehr per Post verschickt werden müssen.

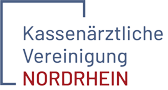

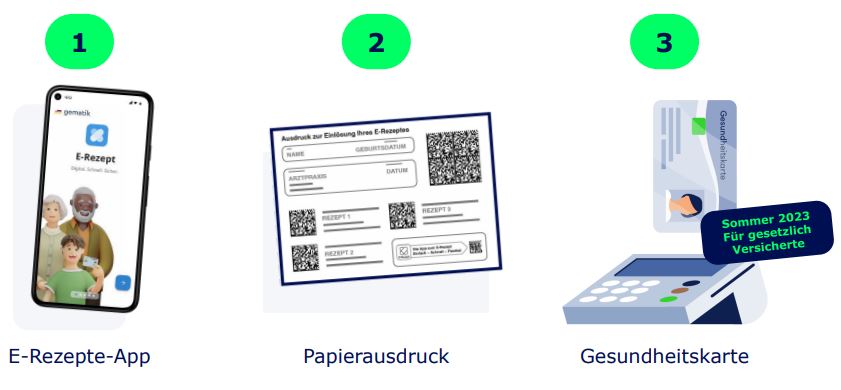

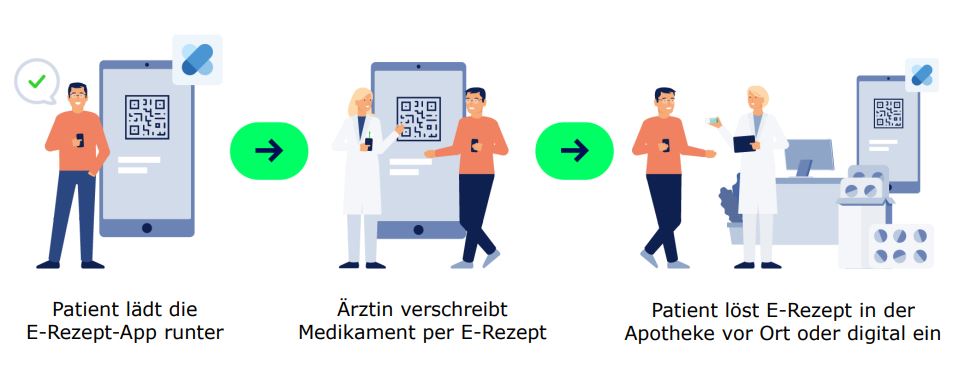

Patienten stehen derzeit drei Möglichkeiten zur Verfügung, um eRezepte in der Apotheke einzulösen. Die 4 Option CardLink geht jetzt auch an den Start bisher ist aber nur ein Anbieter die Zulassung:

Quelle: gematik GmbH

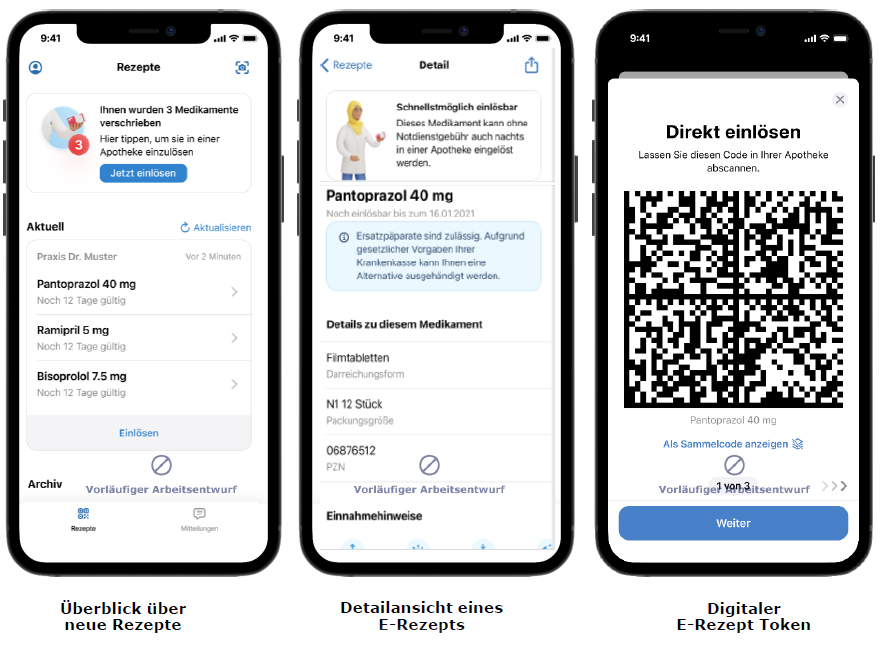

eRezept-App: Der Patient erhält das Rezept direkt auf sein Smartphone, kann dieses an die Wunschapotheke (auch online Apotheken) senden und das benötige Medikament vorbestellen. In kürze ist auch die Familienfunktion in der App verfügbar, mit der Rezepte für Angehörige in einer App verwaltet werden können.

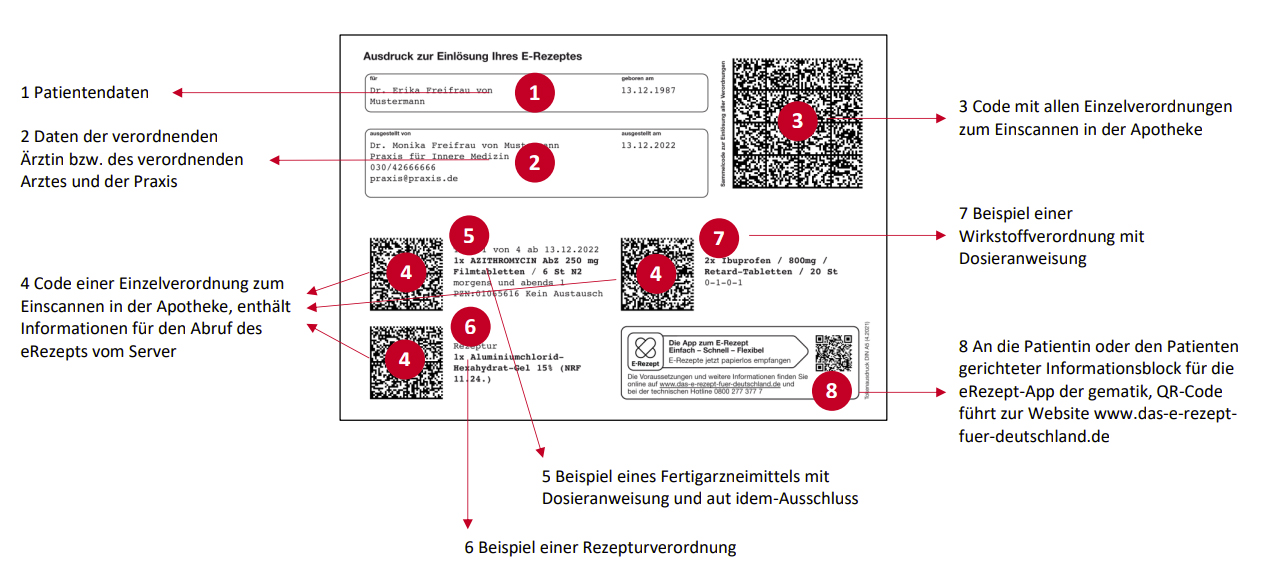

Papierausdruck: Statt des „rosa Zettels (Muster 16)“ erhält der Patient einen Papierausdruck mit Rezeptcode. Pro Rezept können bis zu drei Medikamente verordnet werden.

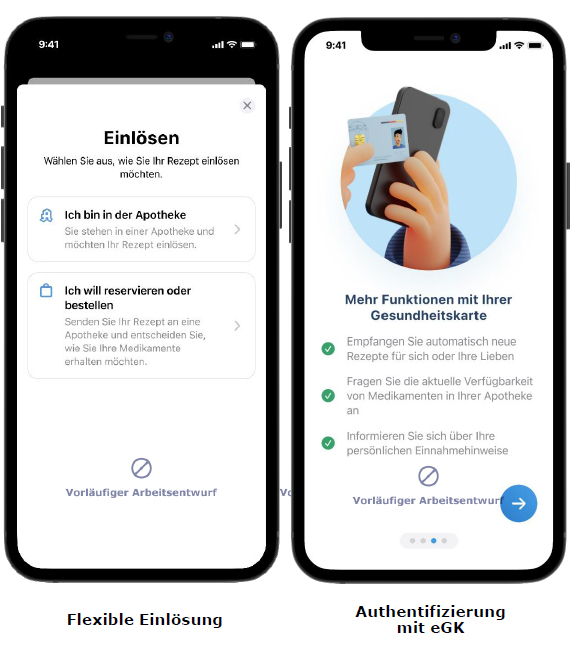

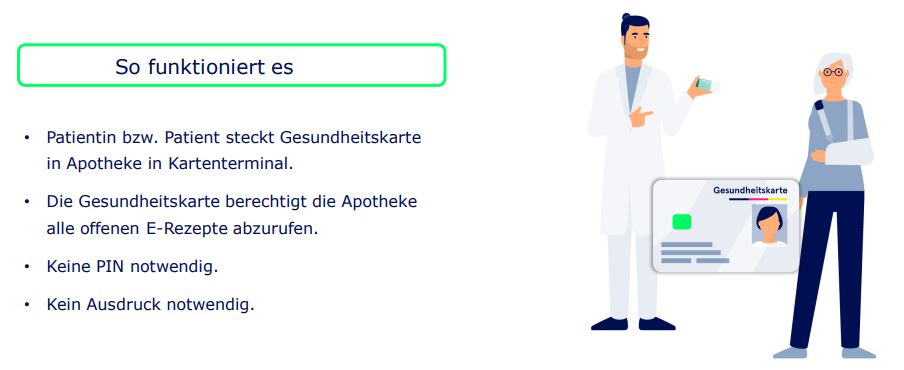

Elektronische Gesundheitskarte (eGK) (seit Mitte 2023): In der Apotheke vor Ort kann das Rezept über die eGK des Patienten abgerufen werden, die eGK dient in diesem Fall als Schlüssel. Die Apotheke kann mit diesem Schlüssel das eRezept auf dem Rezeptserver abrufen.

Hinweis: Das eRezept wird nicht auf der eGK gespeichert.

CardLink:CardLink stellt eine sichere Verbindung zwischen eGK und Konnektor her und verbindet die unterschiedlichen Übertragungsprotokolle miteinander. So kann der notwendige Prüfungsnachweis ausgestellt werden und die Apotheke kann Verordnungen vom eRezept-Fachdienst abrufen.

Über verschiedene Apps von Anbietern, können Patienten ihre eRezepte mit der eGK einlösen, ohne dass sie eine PIN benötigen. Benötigt wid ein NFC-fähiges Smartphone und eine NFC-fähige eGK.

Ein SMS-Code wird an die in der App angegebene Handynummer versendet. Jetzt ist der Patient verifiziert und es startet eine maximal 15-minütige Freischaltung (Session), in der bis zu zehn eGK verwendet werden können. In der jeweiligen App erfolgt zudem automatisch die Aufforderung, die vorn auf der Karte aufgedruckte, sechsstellige Zugriffsnummer (Card Access Number, CAN) einzugeben.

Anschließend können Patienten in der App ihre Rezepte einsehen und ihre bevorzugte Apotheke wählen.

Quelle: gematik GmbH

Wer kann das eRezept nutzen?

Rezepte für Versicherte zulasten:

der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)

einer Unfallkrankenkasse

der Berufsgenossenschaft (BG)

- Privatversicherte (Rollout wird von den privaten Krankenversicherungen eigenständig gestartet, ab Q4/2023 erfolgt die Umsetzungen in den ersten PVS)

Rezepte für Selbstzahler, sofern eine gesetzliche Krankenversicherung vorliegt.

Hinweis: Beihilfe-Empfänger und Versicherte von sonstigen Kostenträgern (z. B. Postbeamtenkrankenkasse, Bundeswehr und Polizei) können aktuell keine eRezepte erhalten.

Verfügbare Rezepttypen

Apothekenpflichte Arzeneimittel („Rosa Rezept“)

- Empfehlungen („Grünes Rezept“)

Nicht verschreibungspflichtige Rezepturen für Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensjahr, Jugendliche ohne Entwicklungsstörungen und Erwachsene

Verschreibungspflichtige Rezepturen und nicht verschreibungspflichtige Rezepturen für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.

Nicht verschreibungspflichtige Rezepturen für Kinder ab dem vollendeten 12. Lebensjahr, Jugendliche ohne Entwicklungsstörungen und Erwachsene wenn es für den Wirkstoff eine Ausnahmeregelung in Anlage I (OTC-Ausnahmeliste) gibt.

- Privatrezepte für GKV-Versicherte („Blaues Rezept“)

Hinweis: „Wunscharzneimittel“ können von Apotheken gegen Aufzahlung abgegeben werden.

eRezepte können folgende Strukturen haben

Verordnungen aus Arzneimittelstammdaten:

Fertigarzneimittel, soweit kein Betäubungsmittel oder T-RezeptFreitextverordnungen:

Verwendung möglichst nur, wenn es für ein verordnetes Produkt keine Pharmazentralnummer gibt.Strukturierte Rezepturen:

Kann genutzt werden sofern vom PVS bereits angeboten wird.Wirkstoffverordnungen:

Kann genutzt werden sofern vom PVS bereits angeboten wird.

Was kann auf dem eRezept verordnet werden?

Apothekenpflichtige Arzneimittel

Verordnungen anwendungsfertiger Zytostatika-Rezepturen als strukturierte Rezeptur

(auch als Direktzuweisung nach §11 Abs. 2 Apothekengesetz)Esketamin zur intranasalen Anwendung

Entlassrezepte

Blutprodukte, die ausschließlich in Apotheken abgegeben werden können

Einzelimporte nach §73 Abs. 3 Arzneimittelgesetz

Verordnungen nach §27a SGB V (Künstliche Befruchtung)

Was kann noch nicht auf dem eRezept verordnet werden?

Sonstige nach § 31 SGB V einbezogene Produkte (Verbandmittel und (Blutzucker)-Teststreifen)

Außerklinische Intensivpflege

Soziotherapie

Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln

Dosierautomaten für Substitutionstherapie

BtM-Rezepte und T-Rezepte

Blutprodukte

Digitale Gesundheitsanwendungen

Verordnungen zulasten von sonstigen Kostenträgern (Sozialhilfe, Bundespolizei, Bundeswehr)

Verordnungen für im Ausland Versicherte

Verordnung von Sprechstundenbedarf

Krankentransporte

Bilanzierte Diäten zur Entralen Ernährung

Hinweis: Medizinprodukte können aktuell auch nicht als eRezept verordnet werden. Bitte beachten Sie, dass einige Präparate teilweise als Medizinprodukt und teilweise als Arzneimittel in den Arzneimitteldatenbanken geführt werden. Beispiele sind Macrogol und Movicol. Die Übersicht verordnungsfähiger Medizinprodukte ist in Anlage V zum Abschnitt J der Arzneimittel-Richtlinie des GBA aufgeführt. Zu beachten sind daher Hinweise zur Abgabe in der Arzneimitteldatenbank.

Stationsbedarf im Krankenhaus wird heute schon oft elektronisch abgebildet. Hierzu ist kein eRezept notwendig (siehe §2 Abs. 7 AMVV).

Aktueller Stand beim eRezept

1. Januar 2024: Die Nutzung des eRezeptes wird verpflichtend (Praxisinfo der KBV). Vertragsarzt-Praxen müssen die technischen Voraussetzungen für das eRezept (eRezept Modul) erfüllen, ansonsten drohen ab April 2024 Honorarkürzungen von einem Prozent.*

Dies gilt auch in den Notdienstpraxen, die bereits an die TI angebunden sind. Für die qualifizierte elektronische Signatur ist für den Notdienst verrichtenden Arzt die Nutzung eines eHBA zwingende Voraussetzung.

1. Juli 2021: Das eRezept kann als freiwillige Anwendung in der sogenannten Testphase genutzt werden.

1. September 2022: Start des Rollouts in einer Testregion (Westfalen-Lippe). Alle Apotheken sind verpflichtet eRezepte anzunehmen und zu verarbeiten.

3. November 2022: Der weitere Rollout-Prozess wird vorerst gestoppt.

1. April 2023: Mehrfachverordnungen sind möglich.

*Hinweis: Für folgende Fachgruppen führt das Fehlen der Fachanwendung eRezept nicht zu einer Kürzung/Streichung der TI-Monatspauschale (Ab Januar 2024):

Psychologische Psychotherapeuten/ Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

Arztgruppen ohne pers. Arzt-Patientenkontakt:

- Laboratoriumsmedizin

- Mikrobiologie

- Pathologie

Reisende Anästhesisten

Radiologie

Nuklearmedizin

Humangenetik

Transfusionsmedizin

Strahlentherapie

Um ein eRezept ausstellen zu können, ist eine Verbindung zur Telematikinfrastruktur notwendig. Ist das nicht möglich – etwa bei Hausbesuchen oder technischen Störungen – sehen die gesetzlichen und bundesmantelvertraglichen Regelungen vor, dass das Papierrezept (Muster 16) zum Einsatz kommt (Ersatzverfahren).

Die eRezepte sind zunächst auf verschreibungspflichtige Arzneimittel beschränkt. Elektronische Verordnungen für GKV-Versicherte Selbstzahler sind auch als eRezept möglich.

Hinweis: Für Versicherte von sonstigen Kostenträgern ist das eRezept derzeit nicht möglich.

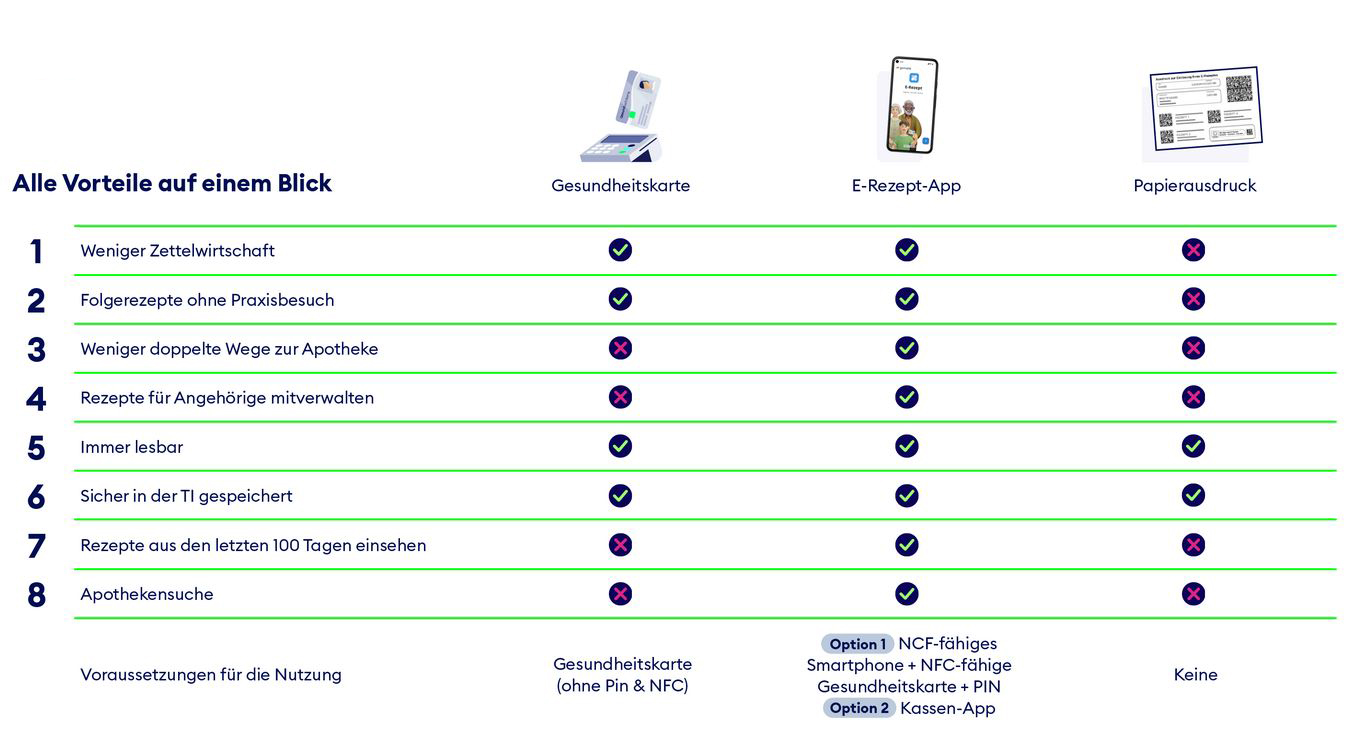

In Folgestufen nach § 361 Abs. 1 Nr. 5 SGB V werden Betäubungsmittel- und T-Rezepte, Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sowie elektronische Empfehlungen für nicht verschreibungspflichtige apothekenpflichtige Arzneimittel umgesetzt. In dem Maße, wie weitere Leistungserbringer an die TI angeschlossen werden, können auch sonstige in die Arzneimittelversorgung nach Paragraph 31 SGB V einbezogene Produkte und Hilfsmittel verordnet werden.

Inwieweit Sprechstundenbedarf elektronisch verordnet werden kann, ist auch von regionalen Regelungen abhängig.

Übersicht der Verfügbarkeit weiterer eRezept Ausbaustufen

Quelle: gematik GmbH

Wenn die Verbindung zur Telematikinfrastruktur nicht hergestellt werden kann, ist es nicht möglich eRezepte auszustellen. In diesen Fällen muss dann im Ersatzverfahren das Muster 16 zum Einsatz kommen.

Dies gilt in folgenden Fällen:

Im Störfall (Stromausfall, keine Internetverbindung, technischer Defekt (Soft- und Hardware), eHBA liegt nicht vor / ist defekt oder nicht lieferbar, übergangsweise Apotheken in Reichweite nicht empfangs- und abrechnungsbereit)

Wenn die Übermittlung eines Verordnungstyps über die TI noch nicht vorgesehen ist (bisher nur apothekenpflichtige Arzneimittel, noch keine Hilfsmittel, Verbandmittel und Teststreifen bzw. sonstige nach § 31 SGB V in die Arzneimittelversorgung einbezogene Produkte)

Wenn bei Verordnungen die Versichertennummer im Ersatzverfahren nach Anlage 4a BMV-Ä nicht bekannt ist

Bei Haus- und Heimbesuchen

Bei Blisterzentren: Beim Einlösen von eRezepten muss in der Apotheke die Chargennummer des Medikamentes hinterlegt werden.

Dies soll Rückrufaktionen ermöglichen. Die Chargennummer liegt aber in der Regel beim Einlösen des Rezeptes in der Apotheke nicht vor.

Soweit die Übermittlung der Chargenbezeichnung beim Ausstellen eines E-Rezeptes technisch nicht möglich ist, wird bis zur Schaffung entsprechender technischer Möglichkeiten ausnahmsweise bis zum 30. Juni 2025 von der Verpflichtung zur Chargendokumentation abgesehen. Anstelle der tatsächlichen Chargenbezeichnungen ist „STELLEN“ in das entsprechende Datenfeld einzutragen.

Diese Verordnungen werden voraussichtlich erst in weiteren Ausbaustufen des eRezepts ermöglicht oder eventuell verpflichtend

BtM-Rezepte

T-Rezepte

Verordnung von sonstigen nach §31 SGB V einbezogenen Produkten (etwa Verbandmittel und Teststreifen)

Verordnung von Hilfsmitteln

Verordnung von Sprechstundenbedarf

Verordnungen zu Lasten von Sonstigen Kostenträgern

Verordnungen für GKV-Versicherte ohne Vorhandensein einer Versichertennummer (bei Erfassung der VSD im Ersatzverfahren)

Verordnungen von Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA)

Optional

„blaues“ und „grünes Rezept“ für GKV-Versicherte Selbstzahler (abhängig von der Umsetzung im PVS)

Apothekenpflichtige Arzneimittel zulasten der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

Ihr PVS unterstützt Sie dabei, ein eRezept auszustellen. Das Verfahren soll vergleichbar sein mit dem Bedrucken des Papierformulars.

Komfortsignatur aktivieren

Das eRezept wie gewohnt über Ihr PVS erstellen

Das eRezept wird mit einem Klick signiert und in der TI verschlüsselt gespeichert.

Die Verordnung wird dann auf den eRezept-Server geladen.

Fragen Sie die Patienten, ob sie die eRezept-App nutzen. Ist das der Fall, erhalten diese eine Information in ihrer App, dass ein eRezept für sie zur Verfügung steht und in der Apotheke eingelöst werden kann.

Patienten, die die App nicht nutzen, erhalten einen Token-Ausdruck. Dieser enthält Informationen zu bis zu drei Verordnungen. Die aufgedruckten Data-Matrix-Codes können in der Apotheke eingescannt werden. Der Tokenausdruck wird automatisch vom PVS erstellt, nicht unterschrieben und kann im Format A5 oder A4 in Schwarz-Weiß in der Praxis gedruckt werden.

Hinweis: Das Papierrezept (Muster 16) bleibt erhalten und kommt in Störfällen (etwa bei einem Ausfall der TI) oder als Ersatzverfahren zum Einsatz. Dies ist notwendig, da die notwendige Technik möglicherweise nicht rechtzeitig flächendeckend verfügbar sein wird.

Quelle: KBV

Ausstellen von eRezepten im Vertretungsfall

Bei der Ausstellung von eRezepten sind folgende Vertretungskonstellationen zu unterscheiden:

Kollegiale Vertretung (nach § 20 Musterberufsordnung): Der abwesende Arzt lässt sich von einem fachgleichen Kollegen in dessen Praxis vertreten. Die Abrechnung erfolgt über die LANR/BSNR des Vertretenden. Im Datensatz der elektronischen Verordnung erfolgt keine Kennzeichnung einer Vertretungskonstellation, es werden die Daten der ausstellenden Person und der vertretenden Praxis übermittelt.

Persönliche Vertretung: Ein Vertreter wird in der Praxis des Vertretenen tätig, bspw. als dessen Sicherstellungsassistentin im Falle von Kindererziehungszeiten. Rechtsgrundlage wäre hier § 32 Abs. 2, Satz 2 Ärzte-Zulassungsverordnung. Die Abrechnung erfolgt über die LANR/BSNR des Vertretenen. Es muss eine Kennzeichnung des Vertreters im Datensatz erfolgen. Es werden die Daten der vertretenden ausstellenden Person sowie des vertretenen Arztes und dessen Praxis übermittelt.

Hinweis: Elektronische Verordnungen (eRezepte) sind immer von der ausstellenden Person mit eigenem eHBA zu signieren.

Ausstellung von eRezepten durch Weiterbildungsassistenten

Weiterbildungsassistenten sind berechtigt, eRezepte auszustellen, solange die ordnungsgemäße Überwachung und Anleitung durch einen Vertragsarzt gewährleistet ist. Die Leistungen der Ärzte in Weiterbildung werden der weiterbildenden Person zugerechnet und diese ist für die Leistungen verantwortlich.

Es ist entsprechend der Vorgabe der Technischen Anlage eRezept immer eine weiterbildende Person mit anzugeben, wenn ein Weiterbildungsassistent eine Verordnung ausstellt. Ebenso sind die Praxisdaten der weiterbildenden Betriebsstätte zu übermitteln. Eine LANR muss immer für die weiterbildende Vertragsärztin oder den Vertragsarzt angegeben werden. Sofern die Weiterbildungsassistenz bereits eine LANR besitzt, sollte diese ebenfalls angegeben werden. Personen in Weiterbildung signieren elektronische Verordnungen (eRezepte) ausschließlich mit ihrem eigenen eHBA. Verordnende und signierende Person müssen identisch sein.

Stellt ein Weiterbildungsassistent ein eRezept aus, so muss dieser als ausstellende Person nach den Vorgaben der Arzneimittelverschreibungsverordnung namentlich im eRezept hinterlegt sein. Da es sich aber um eine Leistung des Vertragsarztes handelt, der die Weiterbildungsbefugnis hat, muss dessen LANR im eRezept enthalten sein.

Für Weiterbildungsassistenten kann eine LANR zusätzlich aufgenommen werden. Dies ist aber keine Pflicht.

Ausstellung von eRezepten für Privatpatienten

Für Privatversicherte ist es jetzt ebenfalls möglich eRezepte für verschreibungspflichtige Arzneimittel auch via App „Das eRezept“ auf dem Smartphone einlösen. Dazu benötigt der Patient eine digitale Identität (Dieser erhält er von seiner Krankenkassen) für die Nutzung der eRezept-App, sowie eine App-Funktion für den Online Check-in. Der Online Check-in ermöglicht eine sichere Übermittlung der Krankenversichertennummer an Ihre Praxis. Durch diese sichere Übermittlung erhalten Sie die Identitätsbestätigung des Privatpatienten, sowie den Nachweis des Versichertenverhältnis in elektronischer Form. Ab wann Privatversicherte das eRezept nutzen können, ist von der jeweiligen privaten Krankenversicherung abhängig. Die ersten eRezepte für Privatversicherte wurden bereits ausgestellt (gematik Pressemitteilung)

Das Ausstellen eines eRezepts für Privatversicherte funktioniert genau so wie das eRezepte für gesetzlich Versicherte. Die Ausstellung von Folgerezepten ist ebenfalls möglich.

So gehen Sie für die Ausstellung des eRezeptes vor:

Ihr Praxisverwaltungssystem (PVS) muss bereits das eRezept für Privatversicherte unterstützen. Sie benötigen ein Update Ihres Praxisverwaltungssystems damit Sie eRezepte für Privatpatienten ausstellen können. Fragen Sie bei Ihrem PVS-Anbieter nach, ob bzw. wann das Update verfügbar ist.

Privatversicherte müssen einmalig ihre Krankenversicherungsnummer (KVNR) per Online Check-in an Ihre Praxis übermittelt haben.

Sie verordnen im Patientengespräch (in der Praxis oder einer Videosprechstunde) ein apothekenpflichtiges Arzneimittel als eRezept.

Die Verordnung für die Privatpatienten speichern Sie über Ihr PVS im Fachdienst des eRezeptes und signieren dieses mit Ihrem Heilberufsausweis (analog wie bei GKV-Versicherten).

Ihre privatversicherten Patienten können das eRezept über die App abrufen und einlösen.

Hinweis: Sollten technische Probleme auftreten stellen Sie das klassische Privatrezept aus.

Ausstellung von eRezepten bei einem Arbeitsunfall (BG-Rezepte)

Wird nach einem Arbeitsunfall ein Medikament verordnet (als sog. „BG-Rezept“), kann auch hierfür das eRezept verwendet werden. Für diese Verordnungen tragen die Berufsgenossenschaften bzw. die Unfallkassen die Kosten.

Um ein eRezept in solchen Fällen auszustellen, müssen folgende Informationen vorliegen:

Krankenversicherungsnummer der Patientin/des Patienten

Vermerk, dass es sich um ein Rezept einer Berufsgenossenschaft oder einer Unfallkasse handelt (Kostenträgertyp: BG oder UK)

Institutionskennung (IK) der Berufsgenossenschaft bzw. der Unfallkasse

Name der Berufsgenossenschaft bw. der Unfallkasse

Institutionskennung der Krankenkasse

Unfallkennzeichen mit dem Wert 2 = Arbeitsunfall oder 4 = Berufskrankheit

Unfalltag und Unfallbetrieb, wenn das Unfallkennzeichen den Wert 2 = Arbeitsunfall hat

Bitte achten Sie als ausstellende Praxis darauf, dass diese Angaben korrekt sind. Bei inhaltlichen Fehlern kann es bei der Ausgabe der Medikamente oder bei der späteren Abrechnung zu Problemen kommen. In der Abrechnung werden die Rezepte dann anhand des Kostenträgertypes und der zusätzlichen Angabe der BG-IK an den richtigen Kostenträger vom Abrechnungszentrum weitergeleitet.

Hinweis für Apotheken: Von den oben genannten Informationen sind der Name der Berufsgenossenschaft bzw. der Unfallkasse, das Unfallkennzeichen und ggf. der Unfalltag zu prüfen, ob sie angegeben sind. Eine Heilung dieser sowie weiterer Angaben (z.B. Geburtsdatum und Adresse des Versicherten) ist nach Rücksprache mit dem Arzt möglich. Dazu ist die Rezeptänderung mit dem Schlüssel 12 (freitextliche Dokumentation) zu verwenden. Wenn diese Informationen in der Warenwirtschaft der Apotheke nicht angezeigt werden, sollten sich die Apotheken bei ihrem Systemhersteller erkundigen.

Dieses eRezept können Patientinnen und Patienten wie gewohnt mit der Gesundheitskarte (eGK), per App oder Ausdruck einlösen.

Seit dem 1. April 2023 ist die Ausstellung von Mehrfachverordnungen über die Verordnungssoftware möglich. Diese erlaubt eine Erstverordnung eines Arzneimittels bis zu dreimal zu wiederholenden, die Abgabe erfolgt in einem Zeitraum von maximal einem Jahr. Der Arzt, der die Mehrfachverordnung ausstellt, muss die Anzahl der Abgaben, den Beginn ihrer jeweiligen Einlösefrist sowie optional auch deren Ende auswählen. Ziel ist es, für Versicherte, die längerfristig bestimmten Arzneimittel benötigen, eine längerfristige Versorgung sicherzustellen. eRezepte im Rahmen von Mehrfachverordnungen sind maximal 365 Tage lang gültig.

Hinweis: Wenn Folge-Verordnungen eingelöst werden, können sich Mehrfachverordnung auf Ihr Budget auswirken. Im Betreffenden Folge-Quartal stehen Arzneimittelkosten ggf. keinem Behandlungsfall gegenüber. Es empfiehlt sich daher, die Mehrfachverordnungen zu dokumentieren, um im Falle einer Wirtschaftlichkeitsprüfung entsprechend argumentieren zu können.

Aufgrund der freien Konfigurierbarkeit der Gesamtgültigkeit der Mehrfachverordnung sowie der variablen Einlösefristen der einzelnen Verordnungen, die nicht zwangsläufig in mehreren Quartalen liegen müssen, war es bisher nicht möglich, einen allgemeingültigen Mechanismus zu definieren, um diese Budgeteffekte der Mehrfachverordnung zu berücksichtigen. Die Nutzung der Mehrfachverordnung liegt im Ermessen des Arztes.

Hinweis: In den Fällen, in denen Patienten eine Mehrfachverordnung lediglich zur Bevorratung für einen längeren Auslandsaufenthalt wünschen, ist dies abzulehnen und eine private Verordnung auszustellen. Sofern der Auslandsaufenthalt nicht den Charakter einer Reise oder eines Urlaubes hat ruht der Anspruch auf Leistungen gemäß § 16 SGB V. Mehrfachverordnungen können in diesen Fällen als unwirtschaftlich angesehen werden.

Zunächst können eRezepte wie auch heute im Rahmen der Vereinbarungen zwischen DAV und GKV geändert werden:

Sind Fehler enthalten, die in der Apotheke nicht „geändert“ werden können, ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Hinweis: Ein eRezept kann nur von der Arztpraxis gelöscht werden, wenn das eRezept vom Patienten noch nicht eingelöst worden ist und wenn die Apotheke das eRezept in Ihrem Warenwirtschaftssystem wieder freigegeben hat.

In diesen zwölf Fällen dürfen Apotheken eRezepte „heilen“

Abweichung von der Verordnung bzgl. der Darreichungsform bei Fertigarzneimitteln

Korrektur / Ergänzung der Darreichungsform bei Rezepturen

Korrektur / Ergänzung der Gebrauchsanweisung bei Rezepturen

Korrektur / Ergänzung der Dosierungsanweisung

Ergänzung eines fehlenden Hinweises auf einen Medikationsplan, der das verschriebene Arzneimittel umfasst, oder auf eine schriftliche Dosierungsanweisung

Abweichung von der Verordnung bzgl. der Bezeichnung des Fertigarzneimittels

Abweichung von der Verordnung bzgl. der Bezeichnung des Wirkstoffs bei einer Wirkstoffverordnung

Abweichung von der Verordnung bzgl. der Stärke eines Fertigarzneimittels oder Wirkstoffs

Abweichung von der Verordnung bzgl. der Zusammensetzung von Rezepturen nach Art und Menge

Abweichung von der Verordnung bzgl. der abzugebenden Menge

Abweichung von der Verordnung bzgl. der abzugebenden Rezepturmenge auf eine Reichdauer bis zu sieben Tagen bei Entlassverordnungen

Freitextliche Dokumentation der Änderung, wenn keiner der anderen Schlüssel / Fälle vorliegt

Hinweis: Auch für kleinere Anpassen in der Apotheke wird der eHBA des Apothekers benötigt.

Diese Fälle können durch die Apotheke „nicht geheilt“ werden

Fehlende Berufsbezeichnung

Fehlender Vorname der verschreibenden Person

Fehlende Telefonummer, LANR und BSNR

Fehlende Krankenkasse oder Kassen-IK

Die Änderung der Abgabe bei gesetztem Aut-idem Kreuz ebenso wie bei Arzneimitteln der Substitutionsausschlussliste beispielsweise, wenn ein Lieferengpass vorliegt.

Quelle: gematik GmbH

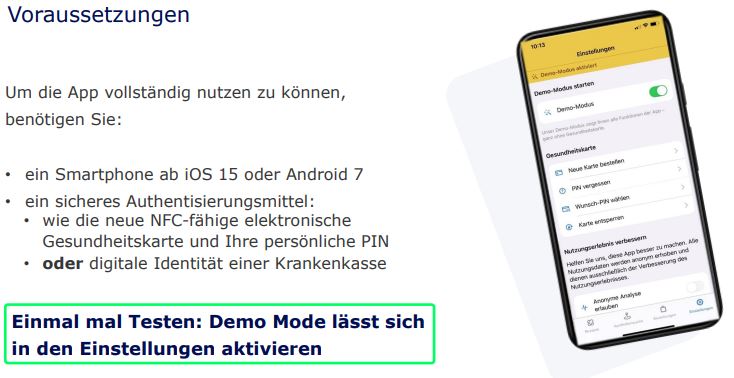

Ansicht eRezept-App

Quelle: gematik GmbH

Patienten können mit dem Smartphone über die eRezept App, eRezepte der Apotheke ihrer Wahl direkt zusenden, alternativ können Patienten mit dem Smartphone direkt in die Apotheke gehen und das eRezept über den 2D-Code einlösen.

Wenn ein eRezept der Apotheke vorab zugesendet wird, kann diese den Patienten informieren, ob die Medikamente vorrätig sind oder bestellt werden müssen. Die Einreichung bei Online-Apotheken ist ebenfalls möglich.

Mittelfristig soll dies einer der favorisierten Übermittlungswege in die Apotheke werden, ein Ausdrucken in der Praxis wird dann nicht mehr erforderlich sein. Der Patient verwaltet sein eRezept eigenständig.

Einlösen mit der eRezept-App

Quelle: gematik GmbH

Weitere Informationen zur eRezept-App und deren Nutzung finden Sie im folgenden Video:

Quelle: gematik GmbH

Quelle: KBV

Verfügt der Patient nicht über ein Smartphone, die eRezept App oder ist nicht so technisch affin, dann kann er von seiner Praxis einen eRezept Ausdruck (Tokenausdruck) mit Barcode erhalten. Der Tokenausdruck kann bis zu drei Medikamente enthalten und wird wie gewohnt in der Apotheke eingelöst.

Druckformat: A5 oder A4

Keine Arztunterschrift: Token-Ausdruck ist keine eigenständige Verordnung, daher kein Rezeptformular, das zur Einlösung berechtigt

Den eRezept-Code per KIM an die Apotheke senden

Wie funktioniert es?

Sofern eine rechtliche oder vertragliche Regelung die direkte Übermittlung erlaubt, kann ein Arzt ein eRezept direkt an die Apotheke senden.Gesetzliche Anwendungsfälle:

Parenterale Zubereitungen (Gesetzliche Grundlage ApoG §11 Abs. 2)Was wird übermittelt?

Nur der eRezept-Code ggf. mit optionalem Anhang (z. B. Medikationsplan, Therapieplan, etc.)Wann verfügbar?

Der Nachrichtentyp „Zuweisung“ für KIM wird demnächst veröffentlicht. Verfügbarkeit und automatische Verarbeitung je nach AVS.

Den eRezept-Code per KIM an Pflegeeinrichtungen senden

Rechtliche Einordnung:

Rechtlich zulässig kann die Direktübermittlung von der Arztpraxis an das Pflegeheim dann sein, wenn der Heimpatient dem Pflegeheim eine entsprechende Empfangsbevollmächtigung erteilt hat. Das Pflegeheim leitet die eRezept-Code an die heimversorgende Apotheke weiter, sofern mit dem Versicherten nichts anderes vereinbart wurde. (Quelle ABDA FAQ)Laut §31 Abs. 1 Satz 5 bis 7 SGB V dürfen Verordnungen weder unmittelbar noch mittelbar von Arztpraxen an Apotheken zum Einlösen Übermittelt werden. Diese Regelung betrifft sowohl Muster 16 als auch das eRezept. Auch bei bestehenden Heimverträgen oder bei einer vorliegenden Einverständniserklärung eines Patienten ist dieses Vorgehen rechtlich nicht erlaubt.

Wie funktioniert es und was wird übermittelt?

Übermittelt wird nur der eRezept-Code ggf. mit optionalem Anhang (z. B. Medikationsplan etc.)Sie erstellen ein eRezept und speichern den eRezept Token als PDF-Datei. Diese PDF-Datei versenden Sie dann per KIM an das Pflegeheim, sofern dieses bereits an die TI angebunden ist. Das Pflegeheim übermittelt dann den eRezept Token an die Apotheke.

Wann verfügbar?

Sofort, sofern eine Pflegeeinrichtung an die TI angebunden ist.Aktuell arbeiten die PVS-Anbieter daran einen automatisieren Prozess zu erstellen, dass Sie direkt aus der Verordnungssoftware heraus den eRezept Token per KIM versenden können, dies wird je nach Anbieter in Q1/Q2 2024 verfügbar sein.

Hinweis: Bei Haus- und Heimbesuchen darf als Ersatzverfahren weiterhin Muster 16 verwendet werden.

Bereits seit dem 1. Dezember 2021 ist es allen Arztpraxen und Apotheken möglich, an der erweiterten Testphase teilzunehmen.

Seit dem 1. September 2022 sind alle Apotheken in der Lage, eRezepte anzunehmen.

In der KV Westfalen-Lippe ist am 1. September die Testphase des eRezeptes mit den ersten Pilot-Praxen und -Krankenhäusern gestartet.

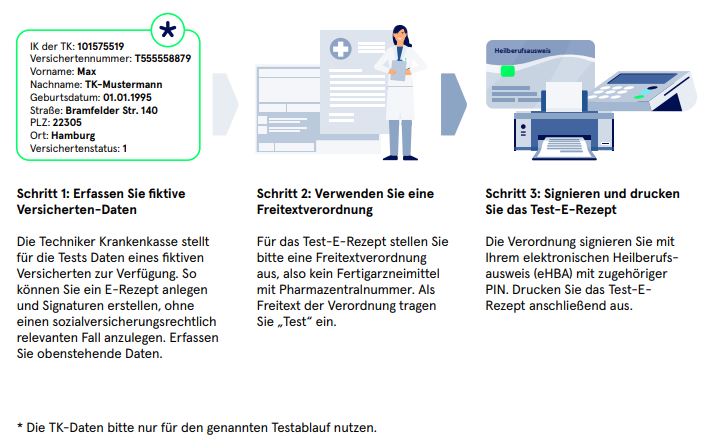

Praxen können jetzt schon die Gelegenheit nutzen, um sich mit dem eRezept vertraut zu machen. Die erweiterte Testphase soll dazu dienen, die Abläufe in den Praxen zu üben, die internen Prozesse anzupassen und zu optimieren.

Am einfachsten gelingt der Start, indem Sie Partnerschaften mit lokalen Apotheken bilden. So können Sie zusammen den gesamten eRezept-Prozess testen und gemeinsam durchlaufen.

Wie fangen Sie an?

Quelle: gematik GmbH

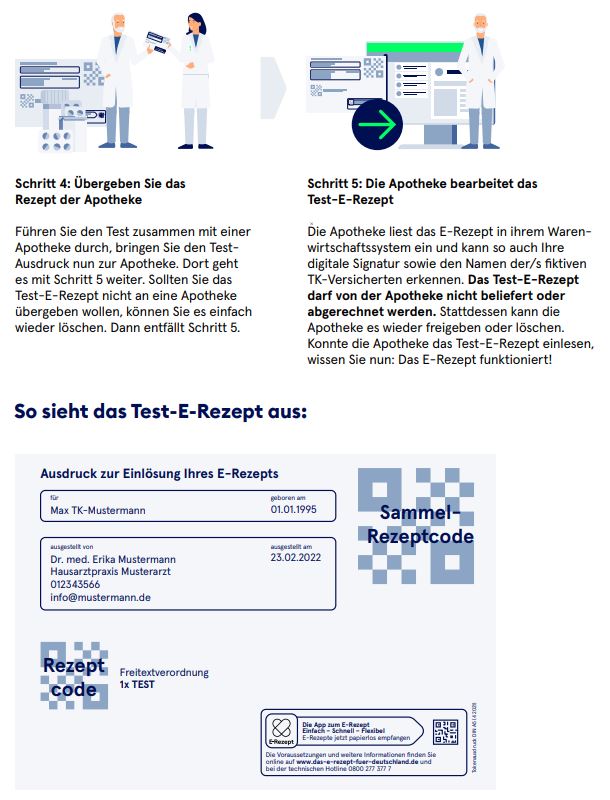

Schritte im Detail

Quelle: gematik GmbH

Hinweis: Beim TK-Mustermann handelt es sich um einen reinen Testpatienten. Bitte beachten Sie, dass Sie keine Leistungen über diesen Patienten abrechnen.

Der Mitschnitt sowie die Vorträge der Veranstaltung vom 21. November 2023 „Das E-Rezept – praxisnah erklärt“ stehen für Sie bereit.

Sie finden weitere Informationen zum eRezept hier:

Broschüre eRezept Praxisnah erklärt (KVNO)

Informationen für Arztpraxen incl. der Videos zu 11 Praxisverwaltungssystemen

Weitere Informationen finden Sie bei Ihrem jeweiligen Softwareanbieter (z. B. Anleitungen, Schulungsvideos, etc.)