Das im Januar 2016 verabschiedete E-Health-Gesetz sieht vor, dass eine Telematikinfrastruktur (TI) geschaffen wird, welche alle Beteiligten im Gesundheitswesen sektorenübergreifend vernetzen soll, damit diese sicher und schnell miteinander kommunizieren können. Die TI ist ein geschlossenes Netz, zu dem nur registrierte Nutzer mit einem elektronischen Ausweis Zugang erhalten.

Den Aufbau der TI regelt das Sozialgesetzbuch V.

Mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und dem Aufbau einer sicheren, einrichtungsübergreifenden Kommunikationsinfrastruktur im Gesundheitswesen soll die Grundlage für einen sicheren Austausch wichtiger medizinischer Daten geschaffen werden. Außerdem steht der Nutzen für die Patienten im Fokus. Sie sollen beispielsweise in die Lage versetzt werden, ihren Ärzten und Psychotherapeuten wichtige Gesundheitsdaten verfügbar zu machen. Da es sich im Gesundheitswesen um sehr sensible und vertrauenswürdige Daten handelt, hat der Datenschutz oberste Priorität.

Ihr Softwarehaus ist Ihr erster Ansprechpartner für die Bestellung der Komponenten sowie bei Fragen zur Installation. Klären Sie vor Vertragsunterschrift und Vereinbarung des Installationstermins, ob alle notwendigen Komponenten wie Konnektor, VPN-Zugangsdienst, stationärer Kartenterminal und Praxisausweis (SMC-B) und eHBA G2 lieferbar sind.

Wir empfehlen allen Praxen, vor dem Kauf von Komponenten und Diensten das Preis-Leistungs-Verhältnis und die vertraglichen Bedingungen ihres Anbieters genau zu prüfen. Es wird nicht der tatsächliche Rechnungsbetrag erstattet, sondern ausschließlich die auf Basis der TI-Finanzierungsvereinbarung festgelegten Pauschalen (siehe Finanzierung).

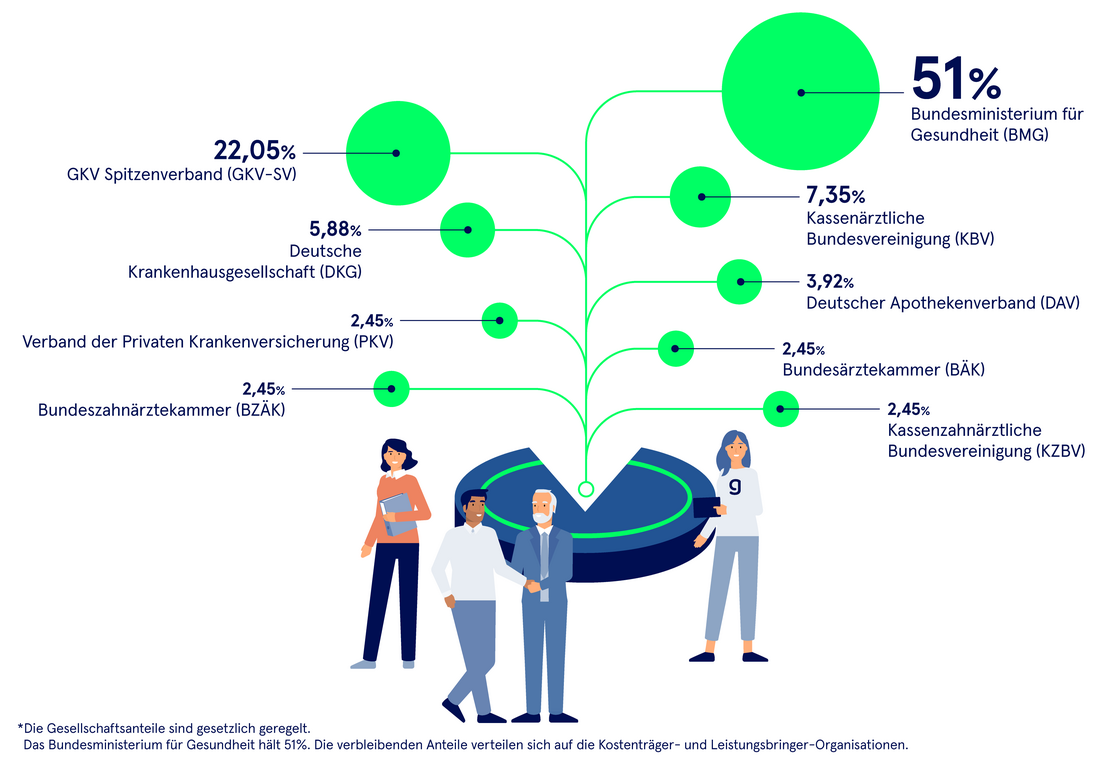

Betreiber der TI ist die gematik GmbH mit Sitz in Berlin. Mehrheitsgesellschafter (51%) ist das Bundesministerium für Gesundheit. 49% der Anteile werden von verschiedenen Gesellschaftern getragen (Verbände, KV, Krankenkassen, etc.).

Quelle: gematik GmbH

Hier finden Sie umfangreiche Informationen über und von der gematik.

Die Einführung der TI begann 2017 mit dem Basisrollout. Seit dem sind sukzessive weitere Anwendungen hinzugekommen, bzw. werden in den nächsten Jahren integriert.

- Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) – 2017

- Kommunikation im Medizinwesen (KIM) – 2020

- Notfalldatenmanagement (NFDM) – 2020

- elektronischer Medikationsplan (eMP) – 2020

- elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) – 2021

- elektronische Patientenakte (ePA) – 2021

- elektronische Rezept (eRezept) – 2022

- medizinische Informationsobjekte (MIO) – 2022

- TI-Messenger (TIM) – 2024

Einige Anwendungen sind für die Versicherten freiwillig (NFDM, eMP, ePA, MIO, TIM) – andere im Rahmen der Behandlung notwendig (VSDM, eAU, eRezept).

Ärzte, Psychotherapeuten, Zahnärzte, Krankenhäuser und Apotheken mussten sich bis Anfang 2021 zu unterschiedlichen Terminen verpflichtend an die TI anbinden.

Weitere Leistungserbringer – wie z. B. Pflegeeinrichtungen, Physiotherapeuten oder Hebammen – werden mittelfristig ebenfalls angeschlossen werden. Eine Finanzierungsvereinbarung hierzu liegt noch nicht vor.

Seit 2019 ist die Anbindung an die Telematik-Infrastruktur für Praxen verpflichtend.

Bei Praxisneugründungen und -übernahmen muss die Anbindung der TI im Laufe des ersten Quartals der Niederlassung durchgeführt werden.

Nach dem SGB V sind Praxen verpflichtet, sich an die TI anzuschließen. Praxen, die nicht an die TI angeschlossen sind, erhalten eine Honorarkürzungen in Höhe von 3,5 Prozent. Sollten Sie an die TI angeschlossen sein, aber die ePA- und eRezept Funktionalität nicht einführen, wird das Honorar jeweils um 1 Prozent gekürzt.

Die KV Nordrhein informiert auf ihrer Homepage www.kvno.de, über die Website ti.kvno.de, im Rahmen ihrer Veranstaltungen sowie in unserer Mitgliederzeitschrift KVNO aktuell über die Entwicklung der Telematik-Infrastruktur (TI).

Darüber hinaus können Sie sich an unsere IT-Hotline, sowie an die IT-Beraterinnen und IT-Berater der KV Nordrhein wenden (Kontaktinformationen).

Achten Sie hier bitte auf die Informationen Ihrer PVS-Anbieter und der KVNO-Nordrhein. Sowohl gesetzliche, technische als auch organisatorische Rahmenbedingungen bedingen den richtigen Zeitpunkt.

Gesetzlich verpflichtend sind der generelle Anschluss an die TI (seit 2019), die Verfügbarkeit der ePA (1. Juli 2021), die eAU (1. Oktober 2021) und das eRezept (1. Januar 2024), KIM (1. März 2024), eArztbrief (1. April 2024).

Außerdem sind die Module NFDM und eMP für Vertragsarztpraxen seit dem 19. Oktober 2022 verpflichtend.

Allgemeine Erklärvideos von der KVNO, der gematik und der KBV zu den neuen TI-Anwendungen finden Sie in unserer Mediathek. Erklärvideos für das Anlegen der Datensätze in Ihrer Praxissoftware werden in der Regel auf der Webseite Ihres Praxisverwaltungssystem-Anbieters angeboten.

Apotheken werden Zugriff auf den eMP (z. B. zur Erfassung selbst erworbener Medikamente), das eRezept und später auch auf die ePA (sofern der Patient der Apotheke einen Zugriff erteilt) haben.

Die Telematik-Infrastruktur setzt sich aus einer Vielzahl von technischen Komponenten und Fachdiensten zusammen. Wie in jedem technischen Umfeld kann es auch hier zu Einschränkungen der Verfügbarkeit kommen, die natürlich möglichst klein gehalten werden soll.

Um in einem Fehlerfall schnell herausfinden zu können, ob die Telematik-Infrastruktur Auslöser des Problems ist, empfiehlt sich ein Blick auf die Status-Seite der gematik.

Alternativ können Sie sich auch den Whatsapp Kanal der gematik abonnieren:

TI-Störungen abonnieren (Wahtsapp)

Grundsätzlich ist jeder, der Daten verarbeitet, auch für diese verantwortlich, egal, um welche Daten es sich handelt – digital oder analog. In Bezug auf die Telematik-Infrastruktur (TI) ist hierbei entscheidend, wo sich ein möglicher Angriff auf die Daten ereignet.

Sollte es aufgrund fehlender Datenschutzmaßnahmen innerhalb des Praxisnetzwerks (zum Beispiel fehlende Absicherung der Hard- oder Software mittels Firewall, Zugriffsbeschränkung oder Ähnliches) zu einem Missbrauch kommen, ist die Praxis bzw. der verantwortliche Arzt/Träger zur Rechenschaft zu ziehen. Dies ist unabhängig von der TI.

Handelt es sich um Sicherheitslücken in der zentralen TI, sind die Betreiber der zentralen Dienste (gematik) verantwortlich – auch wenn diese Lücken bis in die Praxis reichen. Ab dem Konnektor ist die Gematik verantwortlich. Es muss sichergestellt sein, dass der Konnektor nach Vorgaben der Gematik installiert wurde. Dies erfolgt durch Ihren Systembetreuer, der die Installation durchführt und Ihnen das Installationsprotokoll zu Verfügung stellt.

Die TI besteht aus einer Vielzahl von Komponenten, Diensten und Anwendungen. Diese werden von den Herstellern und Anbietern nach von der gematik definierten Vorgaben und Spezifikationen entwickelt bzw. betrieben. Dabei spielen Datenschutz und Sicherheit von Anfang an eine entscheidende Rolle. Die gematik und ihre Partner geben hier höchste Standards vor und sorgen so für Datenschutz und Sicherheit von Anfang an.

Beim Datenschutz arbeitet die gematik eng mit dem oder der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) zusammen. Unser Partner im Bereich Datensicherheit ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). So legt das BSI Vorgaben und Maßnahmen für einzelne TI-Komponenten fest.

Ein Verbindungsaufbau in die TI erfolgt immer aus dem PVS der Ärzte, Zahnärzte und Apotheker über den sogenannten Konnektor. Dieser verschlüsselt und koordiniert die Kommunikation zwischen Praxissoftware, elektronischer Gesundheitskarte, Heilberufsausweis und TI. Gleichzeitig schützt der Konnektor auch die TI vor beispielsweise Schadsoftware in der Arztpraxis.

Er erreicht diese grundlegenden Sicherheitseigenschaften auf der Netzebene durch Firewall-Funktionen, durch die Prüfung der Integrität und Authentizität der Kommunikationspartner und auf der Anwendungsebene durch eine Strukturprüfung der eingehenden Daten.

Daten verlassen eine Arztpraxis also nur, wenn sie für die Übertragung durch die TI verschlüsselt wurden. Unberechtigte können die verschlüsselten Daten während der Übertragung nicht lesen. Es dürfen nur berechtigte Personen auf die Daten des Versicherten zugreifen. Technisch und gesetzlich ist dies durch entsprechende Heilberufs- und Berufsausweise bzw. Ausweise der medizinischen Einrichtungen gewährleistet.

Die Versicherten haben die Hoheit über ihre Daten in der elektronischen Patientenakte (ePA) und können den Zugriff für Praxen gezielt freigeben. Dieser erfolgt durch Aushändigung und Freischaltung der eGK oder auch durch Vergabe einer Berechtigung für den Zugriff. Die Daten der Versicherten werden auf der Gesundheitskarte versichertenindividuell verschlüsselt (NFDM, eMP). Für Unberechtigte bleiben diese Daten unlesbar, da sie nur mit der eGK einer Person zugeordnet werden können.

Durchgeführte Gutachten und Analysen der Sicherheitsarchitektur bestätigen das hohe Schutzniveau für die medizinischen Daten. Der Zugang über die Gesundheitskarte und die Verschlüsselungs- und Anonymisierungstechniken sichern das Selbstbestimmungsrecht der Versicherten.

Das Praxisnetzwerk und die damit verbundenen technischen Komponenten bedürfen natürlich eigener Überlegungen zum Thema IT-Sicherheit und Datenschutz.

Die DSGVO enthält in Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 2 Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber, unter anderem im Sozialleistungsbereich sowie im Bereich der Gesundheitsversorgung. Der nationale Gesetzgeber darf also insbesondere im SGB eigene bzw. spezifische Regelungen schaffen bzw. diese beibehalten.

Das VSDM ist in § 291 Absatz 2b SGB V geregelt. Satz 2 dieser Vorschrift erlegt den Leistungserbringern grundsätzlich die Pflicht auf, einen Abgleich der Versichertenstammdaten unter Nutzung des angebotenen Dienstes durchzuführen. Diese Verpflichtung stellt gleichzeitig die gesetzliche Übermittlungsbefugnis der hierfür erforderlichen Daten dar. Nachdem die Datenübermittlung gesetzlich vorgegeben ist, bedarf es hierfür keiner Patienteneinwilligung. Im Übrigen ist die Nichtdurchführung des VSDM über § 291 Absatz 2b Satz 14 SGB V zulasten des Arztes sanktioniert. Allein dieser Umstand würde bereits zu einer Übermittlungsbefugnis nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO führen.

Es gibt keine Rechtsvorschrift in der DSGVO, die eine Einsichtsmöglichkeit in Daten-/ Übermittlungsprotokolle vorschreibt. Nach § 291 Absatz 2b Satz 11 SGB V ist die Durchführung der VSDM-Prüfung allerdings auf der eGK zu speichern. Ferner ist die Durchführung der Prüfung nach Satz 12 dieser Vorschrift der zuständigen KV mit den Abrechnungsdaten mitzuteilen. Der Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO betrifft nur die in der Praxis gespeicherten Daten (hier zum Beispiel VSDM durchgeführt) sowie die Kategorien der Empfänger von Daten – nicht aber die vorgenannten Protokolle.

Empfänger der Daten im Rahmen der VSDM-Prüfung ist der VSDM-Fachdienst innerhalb der TI bzw. die Krankenkasse des Versicherten. Über die Datenverarbeitung beim Empfänger sind die Ärzte und Psychotherapeuten nicht auskunftspflichtig.

Mit dem Digitale–Versorgung–und–Pflege–Modernisierungs–Gesetz (DVPMG) von Juni 2021übernimmt der Gesetzgeber für die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Komponenten der dezentralen Telematikinfrastruktur (z. B. Konnektoren und Kartenlesegeräte) die sogenannte Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Von dieser Möglichkeit, die Datenschutz-Folgenabschätzung vom Gesetzgeber durchzuführen, wird erstmalig in Deutschland Gebrauch gemacht.

Die Praxen müssen den Datenschutz innerhalb der Praxis bis zum Übergabepunkt an die TI (Konnektor) sicherstellen. Ab dem Konnektor (beziehungsweise ab dem Konnektor-Ersatz in der TI 2.0), ist die gematik verantwortlich.

Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht – nicht in der digitalen und auch nicht in der analogen Welt.

Die gematik ist dafür verantwortlich, dass die Sicherheit in der TI nach Vorgaben des BSI und der DSGVO gewährleistet ist.

Nein. Aus der TI sind keine Rückschlüsse auf die interne Netzwerkkommunikation möglich.

Ja. Die gematik hat ein Rechtsgutachten zur Verfügung gestellt.

Hinweis der gematik zum Rechtsgutachten und der FAQ

Die Bereitstellung des FAQ-Katalogs kann im Einzelfall natürlich keine Rechtsberatung ersetzen. Dies sollte bei der Weiterverwendung des Katalogs beachtet und entsprechend kommuniziert werden. Bei den Antworten auf den FAQ-Katalog handelt es sich um einen Leitfaden für Leistungserbringer, der juristisch nachvollziehbar von dem Rechtsanwalt Herrn Dr. Ziegler hergeleitet wurde. Es kann jedoch im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden, dass eine richterliche Überprüfung zu einem anderen Ergebnis kommt.

Diese Klarstellung erscheint uns wichtig, da es bisher zu diesen Themen keine weiterführende Literatur oder gar richterliche Entscheidungen gibt. Trotzdem gehen wir aufgrund der fundierten juristischen Herleitung der Antworten im FAQ-Katalog davon aus, dass dieser eine gute Grundlage für den praktischen Umgang mit der elektronischen Patientenakte bietet.

Regelt die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte im § 291a SGB V und beauftragt die Selbstverwaltung des Gesundheitswesens mit der Umsetzung.

Das „Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen“ – das sogenannte E-Health-Gesetz – führte u.a. umfassende Änderungen im SGB V ein.

Die Entscheidungsprozesse in der gematik werden effektiver gestaltet, damit die Einführung weiterer Anwendungen der Telematikinfrastruktur und der elektronischen Gesundheitskarte zügig umgesetzt werden.

Digitale Helfer für die Pflege, mehr Telemedizin und eine moderne Vernetzung im Gesundheitswesen – das sind Ziele des Gesetzes zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG).

- All

- Elektronische Gesundheitskarte (eGK)

- Elektronischer Heilberufsausweis (eHBA)

- Praxisausweis (SMC-B)

- Signatur

Einige Funktionen innerhalb der Telematik-Infrastruktur können nur durch Authorisierung mit einer PIN genutzt werden. Dies gilt u.a. für den eMedikationsplans (eMP), eine optionale Sicherung des NFDM-Datensatzes oder die Nutzung der eRezept-App.

Für die elektronische Patientenakte (ePA) benötigen Sie die PIN nur, wenn Sie sich für die Login-Variante mit NFC-fähigem Smartphone, eGK und PIN entscheiden.

Voraussetzung für eine PIN-Vergabe ist eine eGK mit NFC-Funktion, die Sie bei Ihrer Krankenkasse anfordern können.

(Seit Ende 2020 statten alle Krankenkassen die elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit der NFC-Technologie aus. NFC steht für „Near Field Communication“ und bedeutet, dass der Datenaustausch auch kontaktlos erfolgen kann.)

Für die PIN-Vergabe müssen Sie sich als Kartenbesitzer eindeutig bei der Krankenkasse authentifizieren (per Video-Ident Verfahren oder durch persönliches Erscheinen in der Geschäftsstelle). Anschließend wird Ihnen die PIN per Post zugesendet.

Im oberen Teil der eGK finden Sie einen Streifen der die Farben der Deuschlandfahne hat.

Unter diesem Streifen ist eine 6 Stellige Nummer und ein NFC Zeichen hinterlegt.

Ja. Auf Wunsch des Patienten kann eine Vertreter-PIN durch die Krankenkasse auf der eGK eingerichtet werden.

Ein vom Patienten bestimmter Vertreter (kann auch der Hausarzt sein) kann so mit dessen eGK den elektronischen Medikationsplan zum Beispiel im Krankenhaus zur Nutzung freigeben.

Sollte der Patient eine neue eGK erhalten, muss die Vertreter-PIN neu eingerichtet werden, sofern sie weiterhin angewendet werden soll.

Die PIN-Eingabe wird nach jeweils drei Falscheingaben gesperrt und kann durch die PUK-Eingabe wieder aufgehoben werden. Die Karte kann beispielsweise über die E-Rezept-App der gematik entsperrt werden. Für die Auskunft zu anderen Möglichkeiten zur Entsperrung der Gesundheitskarte wenden sich Betroffene bitte an die Krankenkassen.

Die Sperrung erfolgt für jede PIN (Versicherter, Vertreter) einzeln. Bei gesperrter Vertreter-PIN kann der Versicherte weiterhin mit seiner PIN Funktionen ausüben.

Ist die eGK durch dreimalige Falscheingabe der PIN gesperrt, kann die Entsperrung über die E-Rezept-App sofort erfolgen.

Dafür ist die Kenntnis der PUK erforderlich, die Versicherte zusammen mit ihrer PIN von ihrer Krankenkasse erhalten.

Das Ändern der PIN ist dem Patient nur mittels technischer Lösungen durch die Krankenkasse möglich.

Für die vorgesehenen Daten im XML-Format reicht der Speicherplatz aus.

In weiterer Planung nach Gesetzeslage werden in den nächsten Jahren alle relevanten medizinischen Daten in der elektronischen Patientenakte gespeichert.

Der Abgleich der Patientendaten im Rahmen des Versichertenstammdatenmanagements (VSDM) ist immer ohne Eingabe der Patienten-PIN möglich.

Der direkte Zugriff auf die eGK kann nur mit einem eHBA erfolgen. Wenn die eGK vorliegt und alle Ärzte in der Praxis einen eHBA haben, ist dies möglich.

Beim Aufrufen des NFDM muss immer ein Auslesegrund angegeben werden:

- Anlage des NFDM

- Aktualisierung oder

- Notfall

Bei einem Notfall ist ein Zugriff immer möglich.

Nein. Der Patient benötigt nur seine eGK, wenn beispielsweise der Notfalldatensatz oder der eMedikationsplan auf die eGK geschrieben oder ergänzt werden sollen.

Ebenfalls wird die eGK (mit PIN) benötigt, wenn der Patient in der Praxis einen Zugriff auf seine ePA freigeben möchte.

Ein Rezept oder Medikationsplan kann ausgestellt werden. Hier ändert sich der Prozess in der Praxis nicht. Wenn keine eGK vorliegt, greift das Ersatzverfahren – der Patient muss seine eGK später nachreichen.

Für die Nutzung der ePA und des eRezepts wird eine NFC-fähige eGK benötigt. Diese muss bei der Krankenkasse beantragt werden.

Falls ein Patient, auf dessen eGK sich ein NFD oder eMP befindet, von seiner Krankenkasse eine neue Gesundheitskarte bekommt (z. B. bei einem Wechsel der Krankenkasse oder bei Kartenverlust), enthält die neue Karte grundsätzlich keinen NFD oder eMP, denn NFD oder eMP werden auf der jeweiligen eGK sowie in Kopie beim behandelnden Arzt / Krankenhaus gespeichert. In diesem Fall sollte der Arzt, der zuletzt Notfalldaten auf der eGK des Patienten gespeichert bzw. aktualisiert hatte, die Daten von seinem PVS / KIS beim nächsten Besuch des Patienten auf dessen neue Karte übertragen.

Da die Daten im PVS hinterlegt sind, können diese auf die neue eGK gespeichert werden. Mit entsprechender Dokumentation kann der Eintrag auch in der Abrechnung angegeben werden.

Damit sichergestellt ist, dass nur berechtigte Nutzer Zugang zur TI erhalten, benötigen alle Praxen und sonstigen medizinischen Einrichtungen einen elektronischen Praxis- beziehungsweise Institutionsausweis, in der IT-Sprache auch „Security Module Card Typ B“ (SMC-B-Karte) genannt.

Mittels dieser SMC-B-Karte registrieren sich die Praxen als Institution im Gesundheitswesen an der TI. Neben dem Konnektor und dem stationären Kartenlesegerät ist die SMC-B-Karte somit eine zwingend erforderliche Komponente für den TI-Zugang.

Ja. Dies gilt auch bei gemeinsamer Konnektornutzung in Praxisgemeinschaften.

Die SMC-B-Karte können Sie nur über die Online-Portale zugelassener Kartenhersteller beantragen. Eine Bestellung direkt bei der KV Nordrhein ist nicht möglich. Zugelassene Kartenhersteller sind

Funktional erhalten Sie bei allen Herstellern die gleiche SMC-B Karte, finanziell gibt es nur geringfügige Unterschiede. Der Hersteller unterscheiden sich bei Laufzeit und Zahlungsmodalitäten.

Gut zu wissen

- Aus Sicherheitsgründen müssen Sie sich per POSTIDENT-Verfahren bzw. per Online-Ausweisfunktion im Rahmen des Bestellprozesses legitimieren

- Die Lieferzeiten können herstellerabhängig vier bis sechs Wochen betragen.

- Die Zustellung erfolgt per Einschreiben immer (!) an die Praxisadresse. Bitte achten Sie darauf, dass ein Namensschild für die Zustellung unter dieser Adresse vorhanden ist, ansonsten wird die SMC-B Karte an den Aussteller zurückgeschickt.

Ja. Nach dem Patientendaten-Schutz-Gesetzes (PDSG) dürfen Ärzte und Psychotherapeuten die SMC-B-Karten nur bestellen, wenn sie einen eHBA besitzen.

Als Arzt, da sie dann mehr Möglichkeiten bei der Einsicht bzw. der Ergänzung der abgelegten Daten haben.

Die Bestellung von SMC-B-Karten erfolgt über die jeweiligen Anbieter. Die Überprüfung der Berechtigung findet bei der KV statt.

Nachdem der Antrag von Ihnen online ausgefüllt und eingereicht wurde, bedarf es einer Legitimation mittels POSTIDENT oder eines Online-Ausweises. Danach holt der Kartenhersteller bei der zuständigen KV die Bestätigung darüber ein, dass der Antragsteller tatsächlich Vertragsarzt bzw. -psychotherapeut oder ärztlicher Leiter eines MVZ ist und damit Anspruch auf eine SMC-B-Karte hat. So soll sichergestellt werden, dass nur berechtigte Nutzer Zugang zur TI erhalten.

Vor Freigabe der Bestellung muss die KV Nordrhein die Praxen anrufen und sich vom Praxisinhaber oder Praxispersonal die Bestellung bestätigen lassen. Dazu fragen die anrufenden KV-Mitarbeiter die Antragsnummer der Bestellung ab. Erst dann wird die Bestellung freigegeben. Darüber hinaus dürfen SMC-B Karten nur noch an eine Adresse geliefert werden, die bei der KV hinterlegt ist. Das ist in der Regel die Praxisadresse.

Anschließend erfolgen durch den Kartenhersteller Produktion und Versand. In der Regel wird Ihnen die SMC-B-Karte innerhalb von vier bis sechs Wochen vom Kartenanbieter mit der Post per Einschreiben zugestellt. Die dazugehörige/n PIN/s erhalten Sie zeitlich versetzt in einem separaten Umschlag mit normaler Briefpost.

Der Status der Bestellung kann im Antragsportal des Kartenherstellers eingesehen werden. Hierfür müssen Sie sich mit Vorgangsnummer und Passwort im Antragsportal einloggen.

Bei Fragen zu SMC-B-Karte oder PIN-Brief wenden Sie sich bitte an den Kartenhersteller, bei dem Sie die SMC-B-Karte bestellt haben.

Die KVNO verifiziert – nachdem das PostIdent Verfahren durchlaufen ist – den Antrag der Praxen (BSNR-Prüfung). Erst danach werden die SMC-B Karten durch den Provider produziert. Dieser Prozess dient der Sicherheit, es können sich so nur berechtigte Praxen an die Telematikinfrastruktur anschließen.

Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an das Team IT in der Praxis (it-in-der-praxis@kvno.de). Das Team kann auch einsehen, warum SMC-B Anträge abgelehnt wurden.

Es ist nur eine SMC-B-Karte für den Anschluss der Praxis an die Telematik-Infrastruktur notwendig. Diese wird in ein stationäres Kartenlesegerät gesteckt. Gibt es mehrere stationäre Kartenlesegeräte in einer Praxis, ist trotzdem nur eine SMC-B-Karte notwendig. Bitte beachten Sie, dass unabhängig von der Anzahl der stationären Kartenlesegeräte pro Betriebsstätte die Pauschale nur für eine SMC-B-Karte ausgezahlt wird.

Gut zu wissen

- Pro Betriebsstättennummer muss ein Antrag gestellt werden.

Es ist leider nicht möglich, mehrere Betriebsstättennummern in einem Kartenantrag anzugeben. - Nutzen Sie ein neues mobiles Kartenterminal, wird für dies ebenfalls eine SMC-B-Karte oder ein eHBA ab der Version G2 benötigt.

Sie dürfen nicht die SMC-B Karte des Vorgängers weiter nutzen. Bis Ihre eigene SMC-B Karte verfügbar ist, muss die TI deaktiviert und ein altes Kartenterminal zum Einlesen der eGK des Patienten verwendet werden. Die Praxis muss die TI im Rahmen des ersten Quartals der Niederlassung einrichten lassen, diese muss daher nicht zwingend zum Start vorliegen.

Sollte die Zustellung zum Beispiel aufgrund des Praxisurlaubes oder Abwesenheit nicht angenommen werden können, geht der Brief an die zuständige Postfiliale. Eine Nachricht über die Nichtzustellung sollte vom Briefträger hinterlassen werden.

Innerhalb einer Woche kann das Einschreiben in der Postfiliale abgeholt werden. Wird der Brief nicht innerhalb dieser Frist abgeholt, geht er zurück an den Kartenhersteller. Dieser versendet das Einschreiben umgehend erneut.

Nein. Der Kartenhersteller beginnt nach der Freigabe durch die KV unmittelbar mit der Produktion der beantragten SMC-B-Karten. Kulanzregelungen sind mit den einzelnen Herstellern zu klären.

Da die SMC-B-Karte einer Betriebsstättennummer zugeordnet ist, verbleibt sie in der Praxis, es ist hier keine Aktion notwendig.

Eine Sperrung/Kündigung der SMC-B-Karte kann aus folgenden Gründen notwendig werden:

- Der Praxisinhaber stellt seine Tätigkeit ein (BSNR wird beendet)

- Die SMC-B Karte wurde verloren oder gestohlen

- Die BSNR ändert sich

Die Praxis ist für die Sperrung/Kündigung der SMC-B Karte-verantwortlich. Bitte beachten sie die AGB zu Kündigungsfristen und dem Verbleib der SMC-B Karte.

Auch der Kartenhersteller und die KV sind berechtigt, SMC-B-Karten zu sperren.

Bitte wenden Sie sich zur weiteren Abklärung direkt an den Hersteller, bei dem Sie die Karte bestellt haben.

Für ermächtigte Einrichtungen, die nicht an ein Krankenhaus angebunden sind und mit den Krankenkassen direkt abrechnen, wurden Regelungen zur Erstattung der Kosten zum Anschluss an die TI in die Deutsche Krankehaus Gesellschaft (DKG)-TI-Vereinbarung aufgenommen. Demnach treffen die Vertragsparteien auf Landesebene dafür eine entsprechende Vereinbarung (vgl. § 3a Absatz 3).

Für den Anschluss an die TI benötigen diese Einrichtungen eine SMC-B. Hierfür ist eine Beantragung bei einem Anbieter für SMC-B-Karten sowie eine Freigabe des Antrages durch die KV auf dem üblichen Weg notwendig (vgl. § 3a Absatz 2).

Die Finanzierung der SMC-B-Karte läuft über die DKG.

Für Fragen zur TI-Finanzierungsvereinbarung steht Ihnen Gesine Schierenberg

(Tel.: 030 4005 1348, E-Mail: GSchierenberg@kbv.de) gern zur Verfügung.

Es gibt keine technische Notwendigkeit, Ermächtigte mit einer eigenen SMC-B Karte auszustatten, sofern diese über bestehende Krankenhausstrukturen an die TI angeschlosen sind. Allerdings liegt die Entscheidung, ob der Ermächtigte über die Anbindung des Krankenhauses an die TI angeschlossen werden kann, beim Krankenhaus.

Ein Krankenhaus kann bis zu 20 SMC-B-Karten mit einem Antrag bestellen, mindestens zwei SMC-B-Karten müssen bestellt werden, eine SMC-B-Karte dient hier als Ersatz.

Die SMC-B ORG als Institutionskarte für Organisationen wird an Organisationen im Gesundheitswesen ausgegeben, sofern diese zum Erhalt berechtigt sind. Dazu gehören u.a. Verbände, Dienstleister, Facheinrichtungen für Therapie und Pflege und Vereinigungen für Berufsgruppen.

Die SMC-B ORG ermöglicht es diesen Institutionen, die Telematikinfrastruktur als sicheres Netz für die Kommunikation via Kommunikation im Medizinwesen zu nutzen. Ein Zugriff auf medizinische Daten bzw. Anwendungen der Telematikinfrastruktur sind nicht möglich.

Herausgeberin der Institutionskarte für Organisationen ist die gematik.

Jeder Arzt oder Therapeut benötigt einen eHBA, der

- auf die medizinischen Anwendungen wie das NFDM, den eMP oder die ePA zugreifen möchte.

- eArztbriefe, eRezept oder die eAU signieren möchte.

MKG-Chirurgen können hier frei wählen, ob Sie Ihren Ausweis über die Ärzte- oder die Zahnärztekammer bestellen. Beide eHBA können gleichermaßen für die TI-Anwendungen verwendet werden. Nach Empfehlung der Ärztekammer sollten Sie die Auswahl dahingehend treffen, ob Sie mehr im zahnärztlichen oder im ärztlichen Umfeld tätig sind.

Ja. Der eHBA ist eine personenbezogene Karte und kann daher an jedem Leistungsort unabhängig vom Bundesland verwendet werden.

Für den Zugriff auf die ePA – ja. Gemäß § 339 Abs. 5 SGB V kann auch ein Arzt/ Psychotherapeut ohne eHBA/ ePtA durch einen anderen Arzt/ Psychotherapeut derselben Praxis mit eHBA/ ePtA für den ePA-Zugriff autorisiert werden.

Bitte beachten Sie aber: Wenn eRezepte oder eAUs signiert werden müssen oder Zugriff auf den eMP oder NFDM erforderlich ist, benötigt jeder Arzt in der Praxis seinen eigenen eHBA.

Ja. Im Rahmen der Vertretung nach § 32 Ärzte-ZV muss der Praxisinhaber den Vertreter vor Eintritt des Vertretungsfalls für den Zugriff auf die Patientenakten autorisieren und dieses auch entsprechend dokumentieren, wenn der Vertreter selbst nicht über einen eHBA verfügt.

Im Falle des Gnadenquartals muss der Vertreter einen eigenen eHBA besitzen, wenn kein anderer in der Praxis tätiger Arzt, eine Autorisierung und Dokumentation vornehmen kann.

Die Autorisierung und Dokumentation liegt in der Sphäre des Arztes. Dieser muss die Autorisierung und Dokumentation nach § 339 Abs. 5 SGB V nachprüfbar elektronisch protokollieren. Er muss also nachweisen können, durch wen im Einzelfall auf personenbezogene Daten zugegriffen wurde. Aus hiesiger Sicht dürfte er dieser Verpflichtung ausreichend nachkommen, wenn er die Protokollierung/Dokumentation bei sich vorhält und (nur) bei entsprechender Anforderung an die KV übermittelt.

Grundsätzlich scheint für dieses Szenario die Nutzung von sogenannten Remote-Kartenterminals in Verbindung mit der Komfortsignatur sinnvoll. Dies bedeutet, dass der eHBA in einem separaten Kartenterminal in einem zugriffsgeschützten Bereich der Praxis gesteckt ist. Alle notwendigen Arbeitsplätze in den Behandlungsräumen können dann auf diesen HBA zugreifen und entsprechend mit diesem HBA signieren –eine entsprechende Konfiguration der Systeme vorausgesetzt. Alternativ ist für das Szenario auch der zeitlich verzögerte Versand aller eAUs am Ende des Arbeitstages mittels Stapelsignatur denkbar.

Generell gilt, dass die genaue Ausgestaltung sich immer an den gelebten Prozessen der Arztpraxis orientieren muss und entsprechend stark variieren kann.

Das Antragsverfahren für den eHBA erfolgt ähnlich wie beim analogen Arzt- bzw. Psychotherapeutenausweis über die zuständige Landeskammer:

Nachdem Sie sich für einen Anbieter entschieden haben, gelangen Sie über dessen Website zu einem Antragsformular, das sie sorgfältig ausfüllen. Mit den Antragsunterlagen und Ihrem Ausweisdokument müssen Sie sich anschließend rechtssicher identifizieren – beispielsweise per Kammer- oder Post-Ident-Verfahren. Dann senden Sie Ihre Antragsunterlagen an Ihren Vertrauensdienstanbieter. Die eHBA-Karte und die PIN Briefe werden zeitversetzt und aus Sicherheitsgründen ausschließlich an Ihre Meldeadresse geschickt.

Generell ist es möglich, mehrere eHBAs zu bestellen. Ob das zweckmäßig ist, muss im Rahmen der jeweiligen Organisation entschieden werden.

Über folgende Anbieter kann ein eHBA bezogen werden. Er hat in der Regel eine Laufzeit von fünf Jahren.

Funktional sind die Ausweise gleich, die Anbieter unterscheiden sich vor allem in der Mindestlaufzeit und der Zahlweise. Auf fünf Jahre gerechnet unterscheiden sich die Kosten nur geringfügig.

Da mit einem neuen Personalausweis eine neue Personalausweisnummer vergeben wird, ist zunächst Beschaffung des neuen Personalausweises zu empfehlen, bevor der Antrag für den eHBA gestellt wird.

Hinweis: Für die Beantragung des eHBA kann statt des Personalausweises auch ein Reisepass in Verbindung mit einer Meldebescheinigung (nicht älter als 3 Monate) verwendet werden.

Mit ihrem eHBA erhalten Sie Zugriff auf medizinische Daten und Anwendungen der Telematikinfrastruktur (TI). Dieser Zugriff darf laut Gesetzgeber nur von Berechtigten erfolgen. Je nach Heilberuf (Arzt, Apotheker, Psychotherapeut) verfügen die Ausweise über unterschiedliche Zugriffsrechte.

Unter der Oberbegriff eHBA werden für einzelne Berufsgruppen manchmal auch folgende Bezeichnungen verwendet:

- Psychotherapeuten: ePTA

- Zahnärzte: eZAA

Im Vergleich der Heilberufsausweise verfügt der eHBA für Ärzte über die umfassendsten Zugriffsrechte.

Ja. Bitte beachten Sie, dass im Rahmen der TI-Pauschale nur ein eHBA bezuschusst wird.

Haben Sie einen eHBA G0 und bestellen dann einen eHBA G2 wird der eHBA G0 für Sie kostenfrei und kann bis zum Ende der Laufzeit weitergenutzt werden. Hier entstehen dann keine doppelten Kosten.

Auf Ihrem eHBA werden Vor- und Nachname sowie gegebenenfalls der akademische Grad und außerdem ihre Berufsgruppe „Ärztin/Arzt“ gespeichert. Zusätzlich außerdem Ihre Telematik-ID und optional Ihre E-Mail-Adresse. Auf die Rückseite der Chipkarte wird Ihre einheitliche Fortbildungsnummer (eFN) aufgedruckt.

Der Anbieter sendet Ihnen den eHBA und eine sogenannte Transport-PIN an ihre Meldeadresse. Aus Sicherheitsgründen geschieht dies zeitlich versetzt in zwei Briefen.

Die Aktivierung des eHBA wird aus dem PVS heraus angesteuert und unterscheidet sich je nach Hersteller. Mit den Transport-PIN aktivieren Sie Ihren eHBA und setzen danach zwei individuelle PIN für die qualifizierte elektronische Signatur und die Verschlüsselung.

Mit dem eHBA können folgende Anwendungen genutzt werden:

- elektronische Signatur (QES)

- NFDM (07/2020)

- eMP (07/2020)

- ePA 1.0 (07/2021)

- eRezept (01/2022)

Über KIM:

- eArztbrief (07/2020)

- eAU (10/2021)

Die Ausgabe des eHBA der Generation „G2“ sollte nach Beantragung automatisch durch alle gematik-zugelassenen Anbieter erfolgen.

Frühere Generationen des eHBA (Generation G0 ist nicht für die TI geeignet) dürften die Anbieter nach unserer Kenntnis nicht mehr ausgeben.

Der „eArztausweis light2“ ist kein signaturfähiger Arztausweis, eignet sich nicht für die TI, kann aber direkt über die Ärztekammer ohne Kosten bezogen werden.

Der eHBA G0 verfügt über keine digitale Signaturfunktion. Optisch sind diese Ausweise ähnlich, ein Unterscheidungsmerkmal ist das Ablaufdatum. Auf der Vorderseite hat der G0 Monat.Jahr, der G2 Tag.Monat.Jahr aufgedruckt.

So können Sie den neuen eHBA G2/ G2.1 von der alten Version unterscheiden:

Der eHBA G2 und der eHBA G2.1 unterscheiden sich nur in einer Hinsicht. Für die Stapelsignatur wird beim eHBA G2 ein Konnektor mit Signaturanwendungskomponente (SAK) benötigt, bei der Version 2.1 ist ein Konnektor nicht notwendig.

Einziger Anbieter des eHBA der Generation 0 (eHBA G0) ist die Firma medisign GmbH. Wenn Sie bereits den eHBA G0 im Einsatz haben, können Sie nach Angaben des Anbieters medisign auch innerhalb der Mindestvertragslaufzeit ohne Zusatzkosten zur neuen Generation 2 wechseln. Technische Voraussetzung hierfür ist, dass Ihre Praxis den E-Health-Konnektor (PTV 3) im Einsatz hat. Der eHBA G2 wird mit der Gebühr gemäß medisign-Preisblatt berechnet. Der bisherige eHBA G0 wird kostenfrei gestellt, darf aber weiterhin für bewährte Anwendungen eingesetzt werden. Im Antragsprozess für den eHBA G2 wird abgefragt, ob Sie zuvor einen eHBA G0 genutzt haben.

Es Ihnen natürlich freigestellt, auch einen anderen von der gematik bestätigten Anbieter von eHBA G2 zu den jeweils anbieterspezifischen Vertragsbedingungen zu beauftragen.

Um den Missbrauch Ihres eHBA zu vermeiden, sollten Sie diesen möglichst umgehend sperren lassen. Hierfür stehen Ihnen bei den eHBA Anbietern verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Wir empfehlen die telefonische Sperrung, da hier zwischen Sperrwunsch und technischer Durchführung die geringste Verzögerung entsteht.

Wichtig! Die Sperrung des eHBA kann nicht rückgängig gemacht werden!

Um weiter mit einem eHBA arbeiten zu können, müssen Sie nach Sperrung eine Ersatzkarte beantragen, welche mit zusätzlichen Kosten für Sie verbunden ist.

Ja. Ab dem Zeitpunkt ab dem die Approbation vorliegt, kann ein eHBA bei der Ärztekammer bestellt werden, somit können auch Weiterbildungsassistenten einen eHBA nutzen.

Über die jeweils zuständige Apothekerkammer.

Anders als Vertragsärzte sind Klinikärzte nicht verpflichtet, einen eHBA zu besitzen.

Aber: Der Besitz eines eHBA ist aber für Klinikärzte zwingend notwendig, um auf die elektronische Patientenakte, das Notfalldatenmanagement oder den elektronischen Medikationsplan zugreifen zu können. Auch für das Ausstellen von eRezepten, eAU oder eArztbriefen benötigen Klinikärzte einen eHBA.

Ja, wenn eRezept und die eAU weiterhin unterschrieben werden müssen.

Da die meisten Notdienstpraxen aktuell noch nicht an die TI angebunden sind, wird hier derzeit noch das Ersatzverfahren verwendet. In diesem Fall wird keine Signatur mit dem eHBA benötigt.

Wenn Sie den Notdienst nicht selbst durchführen, muss das Ersatzverfahren verwendet werden. Sie dürfen nicht nachsignieren, wenn Sie den Patienten nicht persönlich gesehen haben.

Im Rahmen der TI-Finanzierung werden seit dem 01. Juli 2023 die Kosten des eHBA durch die monatliche TI-Pauschale anteilig finanziert.

Nein.

Die Pauschalen für den eHBA erhält das MVZ. Die Weitergabe der Vergütung ist im Innenverhältnis zu klären.

Nein. Nur der Arzt hat Anspruch auf die Pauschalen, da die Abrechnung des Weiterbildungsassistenten über den Arzt erfolgt. Vertreter haben ebenfalls keinen Anspruch auf die Pauschalen.

Das Gesetz sieht in § 278 SGB V vor, dass nur den an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringern die Ausstattungs- und Betriebskosten der Telematikinfrastruktur zu erstatten sind. Hierzu wurde die entsprechende TI-Finanzierungsvereinbarung geschlossen.

Diese Entscheidung obliegt dem Antragssteller. Wenn Sie vor der Namensänderung einen eHBA/ ePtA bestellen, fallen für einen späteren Kartenwechsel Kosten in Höhe von ca. 50 Euro an. Diese Kosten können jedoch je nach Kartenhersteller variieren.

Digitale Unterschriften („Signaturen“) werden für den eArztbrief, die eAU und das eRezept benötigt. Sie benötigen dafür den eHBA G2 bzw. G2.1.

Der eHBA G0 kann aktuell über KV-Connect nur für die Signatur von Arztbriefen, Laborbefunden und der Online-Abrechnung verwendet werden. Sobald diese Anwendungen in KIM migriert sind wird der eHBA G2 benötigt.

Einzelsignatur

Für jedes zu signierende Dokument muss der eHBA im Kartenterminal gesteckt sein und die qualifizierten elektronischen Signatur (QES) muss mit einer PIN bestätigt werden.

Stapelsignatur

Bei einer Stapelsignatur können mit der Eingabe einer PIN bis zu 250 Dokumente gleichzeitig signiert werden, also stapelweise. Diese Dokumente sind im Praxisverwaltungssystem in einer Ordnerstruktur hinterlegt und können für die QES ausgewählt werden.

Die Stapelsignatur kann für den eArztbrief und die eAU genutzt werden, weil diese gesammelt am Ende eines Tages signiert werden können.

Komfortsignatur (Rollout in die Praxen Q4/21 – Q1/22)

Die Komfortsignatur geht in puncto Benutzerfreundlichkeit über die Stapelsignatur hinaus und ist bei der Ausstellung von eRezepten in der Regel die organisatorisch sinnvollste Lösung, da hier die digitale Signatur direkt mit der Ausstellung des Rezeptes erfolgen muss.

Das Signieren von bis zu 250 Dokumenten kann nach einmaliger PIN-Eingabe über einen Zeitraum von maximal 24 Stunden erfolgen (die notwendige Konfiguration wird im Konnektor vorgenommen, die Funktion wird im PVS ausgeführt). Die Signatur wird dann bei Bedarf im Tagesbetrieb z. B. mittels persönlichem Passwort im PVS oder personalisierten NFC-Chip vom eHBA-Besitzer direkt über das PVS ausgelöst.

Voraussetzung dafür ist, dass der eHBA während der Nutzung der Komfortunterschrift dauerhaft im System vorhanden, d.h. in einem Kartenterminal gesteckt ist. Dazu muss das Kartenterminal in einem gesicherten Umfeld stehen.

Allgemeine Vorbereitung

- Der Konnektor ist für die Komfortunterschrift konfiguriert.

– max. 250 Unterschriften

– max. 24 Stunden Gültigkeit - Ein Kartenterminal steht in einem sicheren Umfeld (verschlossener Serverraum oder Serverschrank)

- Ein Kartenterminal in einem beliebigen Behandlungsraum

- Der Arzt hat im PVS eine eigene Benutzerkennung. Dadurch wird sichergestellt, dass nur er als Berechtigter eine Komfortunterschrift auslösen kann.

Tägliche Vorbereitung

- Der eHBA ist in einem Kartenterminal gesteckt, das Kartenterminal steht in einem sicheren Umfeld.

- Morgens wird die Komfortsignatur über das PVS aktiviert (über einen Kartenterminal am Arbeitsplatz) – eine einmalige PIN-Eingabe reicht.

Nutzung der Komfortunterschrift

- Nach Aktivierung kann die Komfortsignatur nun an beliebigen Terminals/Arbeitsplätzen innerhalb des Praxisnetzwerk genutzt werden. Die Signatur wird dann bei Bedarf im Tagesbetrieb z. B. mittels persönlichem Passwort oder personalisierten NFC-Chip vom eHBA-Besitzer direkt über das PVS ausgelöst.

Gut zu wissen

- Wenn die Komfortsignatur genutzt wird, muss der eHBA gesteckt bleiben. Wird der eHBA entfernt, verfallen eventuell noch im System vorgehaltene Komfortunterschriften.

- In ein Kartenterminal können Sie zwei eHBA stecken. Ob diese Funktionalität von Ihrem PVS-Anbieter unterstützt wird, erfragen Sie bitte bei seiner Hotline.

- Sind mehrere Ärzte in der Praxis tätig, werden die digitalen Signaturen über die Benutzerkennung dem Arzt zugeordnet.

Ja. Die im PVS hinterlegten und zu signierenden Dokumente (eArztbrief, eAU) können individuell ausgewählt werden.

Ja. Einzig die digitale Signatur ist Aufgabe des Arztes. Für Details in der Umsetzung in Ihrer Software wenden Sie sich bitte an den Anbieter.

Es ist davon auszugehen, dass rechtsverbindliche Unterschriften in den nächsten Jahren auch über sogenannte digitale Identitäten abgebildet werden können. Die Details sind noch nicht bekannt.

Nein. Die gematik arbeitet aktuell an einer Lösung.

Das Berufsfeld ist ein Freitextfeld, das individuell befüllt werden kann. Kontaktieren Sie Ihr PVS und lassen Sie sich beraten, wie Sie hier Korrekturen vornehmen können.

Seitens der KV gibt es an dieser Stelle keine Vorgaben.

Die Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) schreibt vor, dass die Person, die ein Arzneimittel verordnet, mit der Person übereinstimmen muss, die das Rezept unterschreibt. Geringfügige Abweichungen bei Umlauten, Groß-/Kleinschreibung, zweiter Vorname oder dem „ß“ zwischen der Bezeichnung auf dem eHBA und den Einträgen im PVS können hier zur Zurückweisungen bei der Einlösung eines Rezepts führen.

Wenn die Abweichung aber nur Sonderzeichen oder Schreibweisen oder einen zweiten Vornamen betrifft, jedoch klar ist, dass die verordnende Person auch die ist, die unterschreiben hat, kann die Apotheke in einer Übergangsphase das E-Rezept annehmen.

Hier reicht ein einfacher Internetanschluss (mindestens DSL, > 1 Mbit).

Eine Internetverbindung über LTE- oder UMTS Verbindung (Internet-Stick, Handy) ist prinzipiell möglich, bei Verfügbarkeit von DSL aber nicht empfehlenswert.

Sie erhalten auf keinem der beschriebenen Wege einen Internetanschluss? Weisen sie dies bitte mit einer Bestätigung eines Internetanbieters der KVNO nach.

Die KBV hat in einer Praxisinfo sehr transparent die Umsetzung sowie die Vor- und Nachteile der beiden Betriebsvarianten beschrieben:

Praxisinformation zu TI-Installationsvarianten in der Praxis (kbv.de)

Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb eines Internetanschlusses zählen zu den allgemeinen Praxiskosten einer Vertragsarzt- bzw. Vertragspsychotherapeutenpraxis.

Eine gesonderte Vergütung des Internetanschlusses sieht die Finanzierungsvereinbarung der TI nicht vor. Diese Vergütung ist auch kein Bestandteil der vereinbarten Pauschalen für die Erstausstattung und die Betriebskosten.

Nein. Weder der Konnektor noch der VPN-Zugangsdienst benötigen ein definiertes Betriebssystem in der Praxis. Sofern das PVS (auch heute schon) ein bestimmtes Betriebssystem voraussetzt, kann dieses weiterverwendet werden.

Die Komponenten müssen den Spezifikationen der gematik sowie den Sicherheitsvorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entsprechen.

Ihr Softwarehaus ist Ihr erster Ansprechpartner für die Bestellung aller Komponenten (Software, Konnektor, Kartenterminal) – bis auf die SMC-B-Karte und den eHBA G2.

Die technischen Komponenten werden durch die PVS-Hersteller bzw. deren Dienstleister oft in einem Bundle (Einsteiger-Paket) angeboten.

Die Bestellung des eHBA G2 erfolgt durch Sie persönlich über das Webportal der jeweiligen Kammer. Die Bestellung der SMC-B erfolgt über das Webportal des jeweiligen Kartenherstellers. Danach gibt die zuständige KV (als bestätigende Stelle) die vom Arzt gemachten Angaben bezüglich seiner Zulassung für die Bestellung der SMC-B frei.

Zugelassene Kartenhersteller sind

- die Bundesdruckerei,

- T-Systems und

- medisign

Das Prozedere der Bestellung und der Versendung sowie die Preisgestaltung der Karte obliegen dem jeweiligen Kartenhersteller.

Nutzen Sie als Praxisgründer- oder übernehmer in diesem Zusammenhang gerne das Beratungsangebot der KV Nordhein:

it-beratung@kvno.de.

Seit Verfügbarkeit der Telematik-Infrastruktur (TI) sind alle Anwendungen im sicheren Netz der KVen (SNK) direkt über die TI erreichbar. Dadurch kann bzw. soll der KV-SafeNet-Anschluss mit Installation der TI in jeder Arzt- und Psychotherapeutenpraxis entfallen.

Bitte testen Sie bei der TI-Installation mit dem Techniker vor Ort, ob dieser SNK-Zugang funktioniert. Erst wenn sichergestellt wurde, dass die KV-Anwendungen auch wirklich direkt über die TI erreichbar sind, kann der KV-SafeNet-Vertrag gekündigt werden.

Laut KV-SafeNet-Richtlinie V 3.2 kann der Vertrag zum Ende der Laufzeit des derzeit gültigen Zertifikates gekündigt werden. Sprechen Sie bezüglich der Kündigung Ihren zuständigen KV-SafeNet-Anbieter an.

Die Übernahme des Konnektors bei einem Inhaberwechsel der Praxis ist grundsätzlich möglich. Hierzu sind vier Schritte erforderlich:

- Es muss ein Übergabe-Vertrag für den Konnektor geschlossen werden, in dem bestätigt wird, dass der Konnektor im laufenden Praxisbetrieb weiter genutzt und an den Nachfolger übergeben wird.

- Der Pflege- und Wartungsvertrag muss auf den Nachfolger überschrieben werden.

- Es muss eine neue SMC-B-Karte bestellt werden, wenn sich die BSNR geändert hat. Die alte SMC-B-Karte kann nicht an den Nachfolger übergeben werden.

- Der Konnektor muss zurückgesetzt und neu installiert werden.

Sprechen Sie bitte vor der Übernahme frühzeitig mit Ihrem PVS-Anbieter. Für den Konnektor ist durch den Verkäufer (oder seinen IT-Dienstleister) eine De-Registrierung des Konnektors notwendig, wie durch die gematik gefordert. Der Käufer muss vor einer erneuten Inbetriebnahme die Unversehrtheit des Konnektors prüfen (Gehäuse-Siegel).

Vor einer solchen Entscheidung empfehlen wie Ihnen ein Gespräch mit der IT-Beratung. Kontaktieren Sie uns unter it-beratung@kvno.de.

Der Secure Internet Service (SIS) baut einen sicheren Tunnel (Virtual Private Network, VPN) zum Internet auf. Dieser arbeitet dabei als Firewall, die zusätzlich Viren entfernen und den Zugriff auf unsichere Webseiten blockieren kann. Das erhöht den Schutz der Praxissysteme. Der SIS wird in der Regel in Verbindung mit einer Reihenschaltung des Konnektors benötigt. Ob Sie mit den kostenfreien Tarifen ausreichend Volumen für Updates, Fernwartung und Nutzung des Internets haben, ist fraglich. Wenn Sie das Internet ohne Einschränkungen nutzen möchten, müssen Sie ein kostenpflichtiges Erweiterungspaket hinzubuchen. Sprechen Sie Ihr Softwarehaus an.

Bitte beachten Sie: Auch die Nutzung von SIS schützt nicht vor den Gefahren des Internets.

Der Zugang zur Telematik-Infrastruktur ist gänzlich unabhängig vom SIS.

Der Konnektor ist eine Art Router, ähnlich einem DSL-Router, allerdings auf einem deutlich höheren Sicherheitsniveau. Er ist mit den Kartenterminals und dem PVS verbunden und schafft den Zugang zur TI-Plattform. Der Konnektor stellt ein sogenanntes virtuelles privates Netzwerk (VPN) her, das es ermöglicht, elektronische Anwendungen unter Einsatz moderner Verschlüsselungstechnologien völlig abgeschirmt vom sonstigen Internet zu nutzen.

Daneben erfüllt der Konnektor noch andere Sicherheitsaufgaben, beispielsweise die Verschlüsselung und die qualifizierte elektronische Signatur.

Die PTV-Updates (ProduktTypeVersion) beschreiben die Funktionsfähigkeit des Konnektors.

Aktueller Rollout:

- PTV 1 ist der VSDM-Konnektor

- PTV 2 enthält die QES-Funktion (qualifizierte elektronische Signatur)

- PTV 3 ist der E-Health-Konnektor, mit dem die Anwendungen NFDM/eMP und KIM möglich sind

- PTV 4 wird für die Nutzung der ePA, der eAU und des eRezepts benötigt

- PTV 4 + ermöglicht die Nutzung der Komfortsignatur

- PTV 5 ist für die ePA 2.0 und den Einsatz der MIOs notwendig (verfügbar im Laufe Q1/2022)

Ja. Um mehrere Betriebsstätten an den Konnektor anbinden zu können, müssen Sie die TI-Zusatzpakete für Betriebsstätten bestellen. Ihr Systembetreuer kann Ihnen sagen, ob für Ihre Praxiskonstellation ein Konnektor ausreicht (beispielsweise eine Haupt- und mehrere Nebenbetriebsstätten oder auch eine Praxisgemeinschaft), oder ob pro Betriebsstätte jeweils ein Konnektor erforderlich ist.

Die Nutzung eines Konnektors, der im Rechenzentrum eines Anbieters gehostet wird, ist mit einer Auftragsdatenverarbeitung möglich.

Die IT-Sicherheitsrichtlinie legt fest, dass die TI-Komponenten in der Praxis entsprechend den Vorgaben im jeweiligen Handbuch vor dem Zugriff Unberechtigter geschützt werden müssen .

Nach 30 Tagen offline muss der Konnektor über die Administrationsoberfläche neu eingerichtet werden. Hierfür kann eine Technikerunterstützung hilfreich sein.

Der Konnektor ist für einen Dauerbetrieb ausgelegt.

Ja. Eine Fernwartung des PVS ist grundsätzlich weiterhin möglich, wenn der Konnektor parallel angebunden ist. Falls Sie die Reihenschaltung mit SIS verwenden, klären Sie diesen Punkt bitte mit Ihrem PVS-Anbieter.

Für Krankenhäuser werden spezielle Rechenzentrumskonnektoren empfohlen, an die man bis zu 50 Kartenterminals anschließen kann.

Das im Konnektor verbaute Sicherheitszertifikat (SMC-K) hat eine Laufzeit von maximal fünf Jahren und wird dann ungültig. Faktisch werden Konnektoren auf Grund der Lieferkette und Installationszeiten in der Regel nach 4 – 4,5 Jahren ersetzt.

Folgende Wahlmöglichkeiten haben Sie dann:

- Konnektortausch

- Laufzeitverlängerung (bis Ende 2025) der TI-Gerätekarte (SMC-K) – verfügbar ab Herbst 2023 für die Konnektoren von Secunet und Rise

- Anschluss über eine Rechenzentrumslösung (TIaaS)

Über das Ablaufdatum Ihres Konnektors können Sie sich als cgm-Kunde (Koco-Box Konnektor) hier informieren.

Das eHealth-Kartenterminal ist ein Kartenlesegerät. Das eHKT erkennt und liest die in der Telematikinfrastruktur eingesetzten Smartcards wie die elektronische Gesundheitskarte (eGK), Heilberufsausweis, Institutionskarte sowie Krankenversicherungskarten von privat Versicherten. Es dient somit der Identifikation von Versicherten, Leistungserbringern oder einer Einrichtung. Darüber hinaus gewährleistet das eHKT die sichere Eingabe von Versicherten- oder Leistungserbringer-PINs. Bitte beachten Sie, dass die Kartenterminals explizit für die Telematik-Infrastruktur zugelassen sein müssen.

Generell ist zu unterscheiden zwischen

- Stationären Kartenterminals (Anbieter: Cherry, Worldline) und

- mobilen Kartenterminals (Anbieter: div.)

Das stationäre eHealth-Kartenterminal verfügt über ein Display, ein PIN-Pad, mindestens einen ID-1-Kartenslot sowie mindestens zwei ID-000 Kartenslots.

„Alte“ stationäre Kartenterminals funktionieren nur zum Auslesen der Gesundheitskarten (eGK), wenn das PVS nicht an die Telematik-Infrastruktur angebunden ist. Sie können somit bei einem Ausfall des Konnektors als „Notfalllösung“ dienen.

Mobile eHealth-Kartenterminals benötigen für den Einsatz die Benutzung einer eigenen SMC-B Karte oder eines eHBA. Dies ist notwendig, um Daten von der eGK lesen zu können, die dort verschlüsselt abgelegt sind. Die eGK des Patienten wird in das mobile Kartenlesegerät eingelesen und die gespeicherten Daten werden später in das PVS übertragen. Auch mit den neuen mobilen Kartenlesegeräten wird kein Versichertenstammdatenabgleich möglich sein.

Jedes TI-fähige Kartenterminal kann für folgende Karten im Rahmen der Telematik-Infrastruktur genutzt werden:

- SMC-B-Karte (Praxisausweis)

Diese Karte in SIM-Größe ist für die technische Anbindung der Praxis an die Telematik-Infrastruktur notwendig. Sie wird einmal in der Praxis benötigt und in einem der vorhandenen Kartenterminals verbaut. - elektronische Gesundheitskarte (eGK)

Die eGK des Patienten kann in einem beliebigen vorhandenen Kartenterminal eingelesen werden (VSDM, NFDM, eMP). Für bestimmte Funktionen ist die PIN-Eingabe des Patienten notwendig. - elektronischer Heilberufeausweis (eHBA)

Der eHBA kann in einem beliebigen Kartenterminal eingelesen werden. Dies ist für den Zugriff auf die eGK und die digitale Signatur notwendig. Die für bestimmte Funktionen notwendige PIN kann über das gleiche Kartenterminal oder ein entferntes Kartenterminal (remote) eingegeben werden.

Bitte beachten Sie, dass laut Spezifikation der gematik ein Kartenterminal in der Lage ist, zwei eHBAs gleichzeitig zu verarbeiten. Dies macht im Rahmen der Komfortsignatur Sinn. Bitte sprechen Sie Ihren PVS-Hersteller an, ob diese Funktion durch das Programm unterstützt wird.

Seit Ende 2021 werden in den Praxen vermehrt Systemabstürze registriert, die in Korrelation mit dem Einlesen mancher elektronischer Gesundheitskarten (eGK) zu stehen scheinen. Konkret sind eGK’s vom Typ G 2.1 von dieser Problematik betroffen. Diese Karten sind mit der sogenannten NFC-Technologie (Near Field Communication) ausgestattet. Und genau diese Technologie steht im Verdacht im Zusammenspiel mit den betroffenen Kartenterminals, diese Systemabstürze zu bedingen. Zunächst wurde vermutet, dass trockene Winterluft und weitere äußere Faktoren wie Fußbodenbeläge und Plastikhüllen zu einer elektrostatischen Aufladung (ESD-Problematik) führen würden, die beim Stecken der eGK das System zum Absturz bringt. Seit dieser Erkenntnis versucht man, mit ESD-Matten, zusätzlichen Terminalaufsätzen und sonstigen Hilfsmitteln entgegenzusteuern. Die ESD-Problematik konnte man durch diese Maßnahmen weitestgehend in den Griff bekommen. Trotzdem konnte man anscheinend diese Systemabstürze der Kartenterminals nicht vollständig beseitigen. Aus diesem Grund geht man aktuell von weiteren möglichen Fehlerquellen aus. NFC-Karten können sich elektrostatisch oder innerhalb von Sekunden durch Funkwellen aufladen, sodass sie beim Einstecken einen Entlade-Impuls auslösen. Weiterhin haben NFC-Karten einen höheren Strombedarf und können zu einem Spannungsabfall im Kartenleser führen, der dann einen Absturz auslöst. Falls Sie trotz erfolgreicher ESD-Gegensteuerung Probleme bei Ihren Kartenterminals bemerken, wenden Sie sich gerne an Ihren IT-Dienstleister, den Kartenterminalhersteller oder direkt an die gematik über das Kontaktformular.

Das hängt letztendlich von der Praxisgröße und -organisation ab.

Unser Tipp:

- Psychotherapeutenpraxis:

1 Kartenterminal, wenn der Psychotherapeut die eGK des Patienten selber einliest

2 Kartenterminals, falls es einen Patientenempfang gibt - Arztpraxis

mindestens 3 Kartenterminals (abhängig von der Zahl der Behandler und der Größe des Empfangs)

– Empfang

– sicherer Bereich für den eHBA (Komfortsignatur, 2 eHBA pro Terminal möglich)

– Behandlungszimmer

Sie haben Fragen zur Organisation? Sprechen Sie uns an: it-beratung@kvno.de.

Ja. Die stationären Kartenterminals im Krankenhaus und in der Arztpraxis sind identisch.

Die gSMC-KT dient in der Telematikinfrastruktur als gerätespezifische Sicherheitsmodulkarte des Kartenterminals. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und muss danach ausgetauscht werden. Der Austausch wird durch Ihren IT-Dienstleister durchgeführt. Ein neues Kartenterminal ist nicht notwendig.

- All

- eArztbrief

- Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)

- Elektronische Patientenakte (ePA)

- Elektronischer Medikationsplan (eMP)

- Elektronisches Rezept (eRezept)

- Kommunikation im Medizinwesen (KIM)

- Notfalldatenmanagement (NFDM)

- TI-Messenger (TIM)

- Versichertenstammdatenmanagement (VSDM)

Eine Übertragung mittels anderer Dienste als KIM ist nach der Übergangsfrist unzulässig. Der Gesetzgeber hat mit der Festlegung auf KIM in § 291f SGB V klar definiert, welche Anforderungen und welches Sicherheitsniveau für den Übertragungsweg eines eArztbriefes umzusetzen sind.

Seit Ende der Übergangsfrist am 31. März 2021 werden nur noch eArztbriefe vergütet, die mittels KIM übertragen werden.

Ab dem 1. März 2024 wird KIM und ab dem 1. April wird der eArztbrief für alle Praxen verpflichtend.

Details zur Vergütung des eArztbriefes, entnehmen Sie bitte dem Punkt „Vergütung“.

Die Gründe der Limitierung bei Verhandlungen auf Bundesebene sind uns im Detail leider nicht bekannt.

Der gemeinsame Höchstwert für versendete und empfangene eArztbriefe je Arzt pro Quartal beträgt 23,40 Euro.

Ja. eArztbriefe können nur dann vergütet werden, wenn diese per qualifizierter elektronischer Signatur (QES) unterschrieben wurden. Für die elektronische Signatur des eArztbriefes wird also ein eHBA G2 benötigt.

Bei einer Untersuchung, die nicht im Auftrag erfolgt ist (Überweisung), muss die Einwilligung des Patienten für die Übermittlung eines Arztbriefes eingeholt werden, da die Weitergabe personenbezogener Daten immer einer Einwilligung bedarf.

Ein Versand durch die MFA ist nach der Signatur durch den Arzt (z. B. Stapelsignatur) möglich, sofern die Berechtigungen im PVS vorliegen und es sich um eine Praxis-KIM-Adresse handelt.

In der Grundpauschale der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ist die Vergütung für den eArztbrief enthalten. Zur Signatur wird der ePtA benötigt.

Ursprünglich sollten ab dem 01. Oktober 2021 die AU-Daten verpflichtend via TI über den Kommunikationsdienst KIM an die Krankenkassen übermittelt werden (gesetzliche Vorgabe aus dem TSVG (§ 295 Absatz 1 SGB V)). Eine Verpflichtung für die Praxen besteht seit dem 01.07.2022.

Seit dem 01.01.2023 ist der für den 01. Juli 2022 geplante digitale Abruf der AU-Daten der Krankenkassen durch die Arbeitgeber (gesetzliche Vorgabe aus dem Bürokratieentlastungsgesetz (BEG III) umgesetzt.

Das eAU-Update sollte nach Rücksprache mit Ihrem PVS-Anbieter eingespielt werden, sobald alle technischen Voraussetzungen erfüllt und getestet sind. Hintergrund ist, dass nicht bei jedem PVS die Möglichkeit besteht, die eAU vorab zu testen oder das Update später wieder zurückzusetzen.

Folgende Voraussetzungen sollten vor dem Einspielen des eAU-Update erfüllt sein:

- eAU-Update liegt vor und ist vom Systemhaus freigegeben

- KIM-Adresse liegt vor ist eingerichtet und funktionsfähig

(Testen Sie KIM, indem Sie sich selbst eine Nachricht zusenden!) - eHBA liegt vor und ist freigeschaltet

- Stapel- und/ oder Komfortsignatur sind möglich und wurden vorab getestet (z. B. mit eArztbriefen)

Der Gesetzgeber schreibt die digitale Übermittlung der AU-Daten an die Krankenkassen verbindlich vor. Das bisher für die Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit genutzte Muster 1 sollte zum 1. Januar 2022 abgeschafft werden.

Wenn die digitale Übermittlung der Daten wegen technischer Probleme vorübergehend nicht möglich ist, wird mithilfe des PVS ein Ausdruck (Stylesheet) erstellt, der zur Information der Krankenkasse genutzt werden kann (siehe hierzu „Was ist, wenn die digitale Übermittlung vorübergehend nicht möglich ist?“). Dieses Verfahren ist aber nicht für den Regelfall vorgesehen.

| Fehlt / Defekt | Ersatzweise |

|---|---|

| eHBA | Signierung mittels SMC-B |

| TI-Anschluss / Verbindung | Ersatzverfahren Stylesheets an Kasse und an AG / Versicherten Details s. n. Frage |

| KIM-Dienst | Ersatzverfahren Stylesheets an Kasse und an AG / Versicherten |

| Geeigneter Drucker | Aktuell keine Vorgaben |

Als Transportweg für die eAU wird im Gesetz (§ 295 Absatz 1 SGB V) die TI vorgegeben. Die Vertragspartner KBV, KZBV, GKV-SV und DKG haben sich auf KIM (Kommunikation im Medizinwesen) als Transportweg geeinigt.

Wenn die digitale Datenübermittlung an die Krankenkasse vorübergehend nicht möglich ist, werden die Daten vom PVS gespeichert und der Versand an die Krankenkasse erfolgt, sobald die Anbindung wieder besteht.

Wenn der Patient oder die Patientin noch in der Praxis ist, drucken Sie den Ausdruck für die Krankenkasse aus. Der Versand an die Krankenkasse erfolgt dann über die Versicherten. Hat der Patient oder die Patientin die Praxis bereits verlassen und der digitale Versand ist auch bis zum Ende des nachfolgenden Werktages nicht möglich, muss die Praxis die Papierbescheinigung an die Krankenkasse versenden.

Um dieses – für die Praxen aufwändigere – Ersatzverfahren zu vermeiden, empfehlen wir die Nutzung der Komfortsignatur, die Probleme beim digitalen Versand in der Regel sofort erkennen lässt.

Nein. Da auf der Versichertenkarte die Institutskennung (IK) und die Versicherungskennnummer (VKNR) hinterlegt ist, kann bei der Erstellung der eAU diese vom Praxisverwaltungsprogramm automatisch eindeutig der Krankenkasse zugeordnet werden.

Ja. Die Ausfertigung für die Krankenkasse wird digital per KIM versendet. Der Patient erhält nur noch die Ausfertigung für den Arbeitgeber und sich selbst.

Der Arbeitgeber erhält weiterhin die gleichen Informationen wie vorher. Der Inhalt der Formulare bleibt unverändert.

Der digitale Datensatz der eAU wird vor dem Versand mit der qualifizierten elektronischen Signatur (QES) des elektronischen Heilberufsausweises (eHBA G2) signiert.

Um nicht bei jedem Vorgang die PIN eingeben zu müssen, können Sie per Stapelsignatur signieren, d. h. es werden zum Beispiel abends alle eAUs gleichzeitig signiert und versandt. Alternativ können Sie die Komfortsignatur nutzen. Hierfür geben Sie einmal die PIN ein und haben dann bis zu 250 Signaturen (Gültigkeit max. 24 Stunden) ohne PIN-Eingabe freigeschaltet. Die Signatur wird dann bei Bedarf im Tagesbetrieb z. B. mittels persönlichem Passwort oder personalisierten NFC-Chip vom eHBA-Besitzer direkt über das PVS ausgelöst.

Wir empfehlen die Nutzung der Komfortsignatur, da die eAU-Daten in diesem Fall sofort versandt werden und mögliche technische Probleme direkt erkannt werden können. Hierdurch kann ein für die Praxis aufwändigeres Ersatzverfahren vermieden werden (siehe hierzu „Was ist, wenn die digitale Übermittlung vorübergehend nicht möglich ist?“).

Wenn der eHBA G2 wegen technischer oder sonstiger Probleme, die nicht in der Verantwortung des Arztes liegt, nicht genutzt werden kann, darf mit dem Praxisausweis (SMC-B) signiert werden.

Ja das ist möglich, aber um Störungen möglichst sofort zu erkennen, wird die Komfortsignatur empfohlen.

Die Inhalte des Formulars bleiben unverändert. Bei der Ausfertigung für die Krankenkasse ist lediglich ein Barcode hinzugekommen, der die Datenerfassung erleichtern soll.

Die Vorlagen orientieren sich an Muster 1.

Beispiele finden Sie in den Erläuterungen zur eAU unter dem Punkt „Musteransicht Stylesheets“.

Mithilfe des Barcodes wird den Krankenkassen die Verarbeitung von papierhaften Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, welche im Ersatzverfahren der eAU ausgestellt werden, erleichtert. Das Formular mit Barcode ist ab dem 01. Januar 2022 gültig.

Keine Information über Vertragsärzte, nach Auskunft des GKV-Spitzenverbandes wird der Abruf der Daten durch die Arbeitgeber registriert.

Der Praxisverantwortliche haftet im Rahmen der Prozesse innerhalb seiner Praxis. Für Fehler außerhalb seiner Praxis – also die nachgelagerten Prozesse in der TI – ist die Praxis nicht verantwortlich.

Im Praxisverwaltungssystem erscheint eine Fehlermeldung. Diese kann zeitverzögernd erscheinen.

Nachdem der Versand einer eAU an die Krankenkasse stattgefunden hat, erhält die Praxis im Gegenzug entweder eine Empfangsbestätigung oder eine entsprechende Fehlermeldung. Somit kann nachvollzogen werden, ob der eAU-Versand erfolgreich war oder nicht. Eine allgemeine Regelung zur Aufbewahrungsfrist dieser Empfangsbestätigungen existiert derzeit nicht. Wir empfehlen allerdings, diese für ca. ein Jahr aufzubewahren.

Die Praxen müssen die eAU nicht an die Arbeitgeber übermitteln. Der Patient muss wie heute auch den Arbeitgeber über seine Arbeitsunfähigkeit informieren. Ab Januar 2023 soll der Arbeitgeber dann die eAU-Daten direkt bei der Krankenkasse abrufen können.

Wie bisher auch können die MFA eArztbriefe und eAU vor- und nachbereiten. Die digitale Unterschrift kann nur durch den Arzt erfolgen.

Fast alle Ärzte sind auch Arbeitgeber und benötigen von ihren Mitarbeitern eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU). Als Arbeitgeber können Sie ab Januar 2023 die eAU-Daten über das vordefinierte Arbeitgeberverfahren bei der Krankenkasse abrufen.

Nein. Die aktuelle Umstellung betrifft lediglich das Muster 1 (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung).

Weitere Muster sollen folgen – eine konkrete Zeitplanung liegt noch nicht vor.

Eine Rückholung fehlerhafter eAUs ist vorgesehen. Es gibt eine Storno-Option, die über das PVS initiiert wird.

Für Details nutzen Sie hier bitte die Hilfe-Funktion ihrer Software.

Die Krankenkassen leiten heute schon Daten der AU an Arbeitgeber weiter (Arbeitgeberverfahren). Der Prozess wird lediglich digitalisiert. Der fachliche Inhalt zur AU bleibt unverändert.

Bei Nicht-GKV-Versicherten (z. B. bei Versicherten der sogenannten sonstigen Kostenträger oder Berufsgenossenschaften) zeigt Ihr PVS Ihnen an, dass die digitale Übermittlung der AU-Daten an die Krankenkasse nicht möglich ist. Für diese Patienten kommt bis auf Weiteres das Ersatzverfahren zum Einsatz, d. h. Sie drucken die Stylesheets für Krankenkasse, Arbeitgeber und Versicherte aus und geben diese dem Patienten mit.

Für die Umsetzung der eAU erhalten die Praxen keine Gelder bzw. Erstattungen über die Finanzierungsvereinbarung. Lediglich die Einrichtung und Betriebskosten für KIM werden finanziert.

Für die Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen im Rahmen von Hausbesuchen/ Notdienst können Sie vorab in der Praxis unbefüllte Ausdrucke (Stylesheets) aus dem PVS erstellen. Diese können dann beim Hausbesuch/ Notdienst händisch befüllt werden. Die Daten übertragen Sie später in der Praxis in das PVS und schicken sie digital an die Krankenkasse. Alternativ können Sie erst nach dem Hausbesuch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in der Praxis erstellen und die beiden Ausdrucke per Post an den Patienten versenden.

Bei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die bei Hausbesuchen ausgestellt werden, muss die Übermittlung der Daten an die Krankenkasse bis zum Ende des folgenden Werktages erfolgen. Wenn Sie also am Freitagabend bei einem Hausbesuch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen, haben Sie bis Montagabend Zeit für die digitale Übermittlung der Daten an die Krankenkasse.

Zukünftig sollen auch Notfallpraxen an die TI angebunden werden, so dass hier der Versand der eAU ebenfalls möglich wird. Bis dahin gilt das Ersatzverfahren.

Hinweis: Alle PVS benötigen eine eAU-Zulassung auf dieser Grundlage: Technische Anlage eAU | KBV

Die Pflichtfunktion unter dem Punkt 6-02, Unterpunkt 4 verlangt den Ausdruck der Stylesheets als unbefüllte Blankoformulare. Sollte diese Option in Ihrem PVS noch nicht möglich sein, kontaktieren Sie Ihren PVS-Anbieter. Eine Übersicht, ob Ihr PVS-Anbieter bereits für die eAU zertifiziert ist finden Sie hier.

Die Kostenpauschale 40130 regelt die postalische Versendung einer mittels Stylesheet erzeugten papiergebundenen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkasse des Patienten gemäß § 4 Absatz 4.1.4 Anlage 2b BMV-Ä.

Die Kostenpauschale 40130 ist nur berechnungsfähig, wenn nach Ausstellung festgestellt wird, dass die Datenübermittlung an die Krankenkasse nicht möglich ist und diese nicht bis zum Ende des nachfolgenden Werktages nachgeholt werden kann.

Die Kostenpauschale 40131 regelt die postalische Versendung einer mittels Stylesheet erzeugten papiergebundenen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an den Patienten gemäß § 4 Absatz 4.1.2 Anlage 2b BMV-Ä im Zusammenhang mit der Durchführung einer Besuchsleistung entsprechend der Gebührenordnungspositionen 01410, 01411, 01412, 01413, 01415 und 01418.

Die Kostenpauschale 40128 regelt die postalische Versendung einer mittels Stylesheet erzeugten papiergebundenen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an den Patienten, die im Rahmen einer Videosprechstunde ausgestellt wurde.

Es obliegt dem Arzt, in welcher Form er die AU im Rahmen der Frist aufbewahrt.

Gemäß der Berufsordnung NRW kann er alles digital aufbewahren, er muss nur sicherstellen, dass die Dokumentation revisionssicher und 10 Jahre verfügbar ist.

Die mithilfe des PVS erzeugten Ausdrucke können wahlweise im Format A4 oder A5 erzeugt werden. Die Ausdrucke müssen gut lesbar sein. Welcher Drucker hierfür eingesetzt wird, entscheidet die Arztpraxis. In den meisten Fällen dürfte ein Laser- oder Tintenstrahldrucker die wirtschaftlichste Option sein. Das hier verwendete normale Druckerpapier muss von den Praxen selbst im freien Handel beschafft werden. Sicherheitspapier ist nicht notwendig.

Stylesheets können auch ohne TI-Anbindung ausgedruckt werden. Eine regelhafte Nutzung ohne Anbindung an die TI ist nicht vorgesehen.

Ja. Sie können dem Patienten im laufenden Betrieb die AU aushändigen und die Ausfertigung für die Kasse am Ende des Tages per Stapelsignatur signieren und per KIM versenden.

Der Druck über den Nadeldrucker ist weiterhin möglich (mindestens 300 dpi), aber ist evtl. nicht wirtschaftlich. Aufgrund der Druckdauer durch die QR-Codes und die Lautstärke empfehlen wir den Wechsel auf Tintenstrahl- oder Laserdrucker.

Ja, pro Ausfertigung wird ein Blatt Papier bedruckt.

In dieser Situation wird das Ersatzverfahren analog zu den Hausbesuchen angewandt. Wenn Ihre Praxis bereits an die TI angeschlossen ist, können Sie die Stylesheets vorab leer ausdrucken, vor Ort händisch ausfüllen, den Patienten- und Arbeitgeberdurchschlag mitgeben und später aus der Praxis digital an die Krankenkasse versenden (Option 1). Oder Sie erfassen die Daten vor Ort, senden diese Daten später aus der Praxis digital an die Krankenkasse und versenden den Patienten- und Arbeitgeberdurchschlag per Post (Option 2). Falls die Praxis noch nicht an die TI angebunden ist, verfahren Sie wie zuvor beschrieben und händigen dem Patienten zusätzlich den Durchschlag für die Krankenkasse aus.

Wenn kein eHBA gesteckt ist, wird ihr PVS während des Signiervorgangs in der Regel fragen, ob Sie alternativ mit der SMC-B Karte signieren möchten. Zur genauen Vorgehensweise erkundigen Sie sich bei Ihrem Systemhaus. Bitte beachten Sie, dass die Signatur mit der SMC-B Karte als Ersatzverfahren gilt und nur im Ausnahmefall anzuwenden ist.

Handelt es sich bei der eAU-ausstellenden Person um einen Weiterbildungsassistenten, ist es ggf. erforderlich, den zur Weiterbildung befugten Vertragsarzt zu hinterlegen. Aus diesem Grund bietet die eAU die Möglichkeit neben der Person, welche die AU-Bescheinigung ausstellt, auch zusätzlich eine für die AU-Bescheinigung verantwortliche Person zu hinterlegen, unter deren Aufsicht und Anleitung der Weiterbildungsassistent tätig ist. eAUs sind immer von der ausstellenden Person mit eigenem eHBA qualifiziert elektronisch zu signieren, d.h. der Weiterbildungsassistent benötigt, sofern er eAUs ausstellen soll, einen eigenen eHBA.

Diese werden weiterhin auf herkömmliche Weise (Muster 37) ausgestellt, da in der ersten Phase lediglich das Muster 1 ersetzt wird.

Nein. Bei Nutzung der Komfortsignatur kann von jedem beliebigen Arbeitsplatz eine digitale Signatur genutzt werden um eine eAU auszustellen.

Ja. Dieses Verfahren bleibt so bestehen.

Ja, eine bestehende Internet- und TI-Verbindung sind zur Ausstellung einer eAU zwingend erforderlich. Sollte es kurzzeitig zu technischen Störungen kommen, kann man den eAU-Vorgang im Nachhinein abschließen. Falls die Lösung des technischen Problems nicht absehbar sein sollte, tritt das entsprechende Ersatzverfahren in Kraft (Ausdruck der Stylesheets).

Für den Fall einer technischen Störung/Ausfall Ihres PVS sollten Sie sich einen Satz eAU-Stylesheets als Blankokopiervorlage ausdrucken und abheften. eAUs können im Notfall auch handschriftlich ausgestellt (dreifache Ausfertigung) und dem Patienten mitgegeben werden. So sind Sie bei Ausfall Ihres PVS weiter in der Lage, eAUs auszustellen.

Falsche Krankenversicherung

Manchmal kommt es vor, dass ein Patient nicht mehr bei der Praxis bekannten Krankenkasse versichert ist, über die eine eAU ausgestellt wurde. Das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) ist leider nicht immer aktualisiert, sodass dieser Umstand nicht zwingend beim Einlesen der eGK auffällt.

Die KBV rät in diesem Fall:

„Erhält eine Krankenkasse Arbeitsunfähigkeitsdaten zu einem Versicherten, der aktuell nicht bei dieser Krankenkasse versichert ist, […] versendet sie eine Fehlermeldung an den Vertragsarzt. Wenn die (neue) Krankenkasse oder der Versicherte zusätzlich einen entsprechenden Bedarf melden, erfolgt nach Aktualisierung der Stammdaten des Versicherten ein erneuter Versand der Daten an die korrekte Krankenkasse.“

Also kann die Fehlermeldung ignoriert werden, bis sich die neue Krankenkasse oder der Patient bei der Praxis meldet.

Einzelne eAU können nicht versendet werden

Jede Krankenkasse hat eine oder mehrere Institutskennziffern (IK). Mitunter soll es bei der Konfiguration auf PVS-Seite oder beim Kassendienstleister dabei Probleme geben. Die eAU kann dann keinem „Empfängerpostfach“ zugeordnet werden. Bemerken Sie, dass der eAU-Versand bei einzelnen Krankenkassen oder Patienten nicht funktioniert, kontaktieren Sie Ihr PVS und sprechen diese Fehler gezielt an. Anhand der Fehlermeldung sollte Ihr PVS die Fehlerquelle eindeutig identifizieren können.

Die elektronische Patientenakte (ePA) ist das zentrale Element der vernetzten Gesundheitsversorgung und der Telematik-Infrastruktur. Die ePA soll als lebenslange Informationsquelle dienen, die jederzeit einen schnellen und sicheren Austausch der Daten für Leistungserbringer und Patient ermöglicht. Es gibt für jeden Versicherten nur eine ePA.

Wichtig zu wissen: Eine ePA wird nur auf Wunsch des Patienten durch seine Krankenkasse angelegt. Die Krankenkasse selbst hat keinen Einblick in die ePA, Zugriffsberechtigungen werden ausschließlich durch den Patienten erteilt.

Lesen und sehen Sie mehr: Die elektronische Patientenakte

Hinweis: Da die ePA in der Hoheit des Patienten liegt, kann der Arzt prinzipiell nicht von einer medizinisch vollständigen Akte ausgehen.

Auf Seiten der Praxis

- Verfügbarkeit eines eHBA (rechtliche Voraussetzung für den Zugriff auf die ePA) pro Praxis

Mehr zum Thema eHBA - Update des Konnektors (min. PTV4)

- Update des PVS mit den entsprechenden Modulen für die ePA

Auf Seiten des Patienten

- Existenz einer ePA (Beantragung über die Krankenkasse)

- Freischaltung der ePA für die Praxis

Es besteht die Möglichkeit zur Einstellung folgender Daten in die elektronische Patientenakte:

- medizinische Informationen über den Versicherten für eine einrichtungsübergreifende, fachübergreifende und sektorenübergreifende Nutzung, insbesondere

- Daten zu Befunden, Diagnosen, durchgeführten und geplanten Therapiemaßnahmen, Früherkennungsuntersuchungen, Behandlungsberichten und sonstige untersuchungs- und behandlungsbezogene medizinische Informationen

- Daten des elektronischen Medikationsplans

- Daten der elektronischen Notfalldaten

- Daten in elektronischen Briefen zwischen den an der Versorgung der Versicherten teilnehmenden Ärzten und Einrichtungen (elektronische Arztbriefe),

- Daten zum Nachweis der regelmäßigen Inanspruchnahme zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen (elektronisches Zahn-Bonusheft)

- Daten zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (elektronisches Untersuchungsheft für Kinder)

- Daten über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung (elektronischer Mutterpass) sowie Daten, die sich aus der Versorgung der Versicherten mit Hebammenhilfe ergeben

- Daten der Impfdokumentation (elektronische Impfdokumentation)

- Gesundheitsdaten, die durch den Versicherten zur Verfügung gestellt werden

- Sofern Versicherte ihre Krankenkassen dazu berechtigen, können durch diese Abrechnungsdaten eingestellt werden. Damit wird für Patienten nachvollziehbar, welche Beträge für eine Behandlung abgerechnet wurden. Die Daten werden – bedingt durch die quartalsweise Abrechnung – erst mit entsprechendem Zeitverzug eingestellt.

Laut Spezifikation der gematik können folgende Dateiformate in der elektronischen Patientenakte gespeichert werden:

- JPEG

- PNG

- TIFF

- text/plain

- text/rtf

- XML

- HL7-V3

- PKCS7-mime

- FHIR+XML

Da die elektronische Patientenakte (ePA) patientengeführt ist, legt der Versicherte individuell fest, wer Zugriff auf die ePA bekommt. Er kann dazu einer Praxis einen beliebigen Zeitraum Zugriffsrechte gewähren. Eine differenzierte Freigabe von Dokumente je Praxis ist mit der ePA 2.0 seit Anfang 2022 möglich. Dazu ist ein Update des PVS und des Konnektors (PTV5) notwendig.

Es gibt gesetzlich festgelegte Berufsgruppen, die potentiell auf die ePA zugreifen dürfen. Momentan kann der Versicherte eine Freigabe für (Zahn-)Arztpraxen, Apotheken sowie psychotherapeutische Praxen erteilen. Krankenkassen haben keinen Einblick auf die Daten in der ePA, sie dürfen nur Informationen in der ePA zur Verfügung stellen (bsp. Verordnungen aus den letzten Jahren).

Der Nutzerkreis wird allerdings kontinuierlich erweitert. Schon ab dem 1. Januar 2022 wird eine Vielzahl an Gruppen, wie beispielsweise Hebammen, Physiotherapeuten oder die Pflege, an die Telematik-Infrastruktur angebunden. Dann kann der Versicherte auch diesen Beteiligten den Zugriff auf seine ePA einräumen.

Wichtig: Der gesetzliche Rahmen sieht für Berufsunfähigkeitsversicherungen keine Lese- und Schreibrechte vor, sodass diese keinen Zugriff auf die ePA erhalten können. Nicht einmal wenn der Versicherte dies möchte.

Die Patientenakte in Ihrem PVS und die ePA sind voneinander vollkommen unabhängig.

Der Patient entscheidet – in Absprache mit seinem Arzt – welche Dokumente aus dem PVS in die ePA kopiert werden sollen. In gleicher Absprache kann der Arzt Dokumente aus der ePA des Patienten in seine PVS-Patientenakte übernehmen (kopieren). Sie werden damit Teil seiner eigenen Dokumentation. Diese Dokumente stehen dem Arzt auch dann noch zur Verfügung, wenn er keinen Zugriff mehr auf die ePA des Patienten hat.